filmscoop.it blog, blog di cinema, news, interviste, approfondimenti, notizie dai festival, serie tv

al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy

Tutti i post di kowalsky

Promenade d’Italie

Pubblicato il 28/10/2014 15:31:26 da kowalsky

Al Lido di Venezia i fantasmi evocano un Festival drl cinema che ormai non esiste più. Qualcuno mi chiede dove e come si può raggiungere il Des Bains, ormai chiuso da anni, e sono costretto a invitarlo a scegliere una meta diversa, lo stesso Visconti (che vi giro' "Morte a Venezia") oggi si rivolterebbe nella tomba. Non va meglio all'Excelsior, meta di fugaci e gustosi cortometraggi inediti, ormai spazio di (pochi) vip e tediosi lounge parties in abito da sera. Il pubblico cinefilo tira un sospiro di sollievo, almeno non dovrà trovarsi le sale strapiene o i biglietti esauriti due giorni prima come un tempo, ma certo non vedrà mai più Bruce Willis esibirsi con la sua band, Vittorio Gassman recitare gratis "L'urlo" di Ginsberg, Jack Nicholson parlare a una folla straripante, rischiare il linciaggio morale per L'ULTIMA TENTAZIONE DI CRISTO o magari assistere a un buon concerto rock di Stevie Wynn. Tutto questo accadeva (e molto di più) qualche anno fa. Gli abitanti del Lido, pigri per natura, non hanno avuto una Mostra del Cinema ma una stanca kermesse con un po' di glamour, un Festival sopravvissuto all'ombra di se stesso. Il giorno dell'apertura, strade deserte e bar chiusi prima di sera avevano già messo in allarme, dopo un'estate non troppo esaltante sul piano metereologico. Privati degli stand di Raro Cinema e altro, gli stessi cinefili sembrano meno compatti, e nessuno chiede la testa di questo o quel cineasta. Restano solo gli stand gsstronomici dove si mangia male e si spende peggio, o i chioschi di bibite o panini degni di una sagra paesana, gestiti con disinvolta spontaneità.

E a parte il restauro di una Sala Darsena magnifica, il cratere di uno dei più ignobili abusi edilizi della storia giace com'è, inesorabile scempio che va avanti da almeno 5 anni.

Inezie, il cinefilo doc esiste ancora, parla dei film tacciando prudentemente come "buone" opere di cui qualcuno tesserà le lodi e altri ne indicheranno i difetti strutturali e artistici.

Mentre il Lido si prepara al suo funerale, sono vere e proprie chimere autunnali a inaugurare la fine della stagione. Come il nubifragio che si è abbattuto su molti di noi all'uscita della proiezione di LOIN DES HOMMES. Resta solo il consolante Paolo Baratta a erudirci sul fatto che quest'anno si sono venduti piùabbonamenti della scorsa edizione. Nonostante la buona qualità dei film in programmazione, la Mostra è allo sbando, come tutto il cinema. E se tanta gente va a vedere James Franco senza sapere chi è Faulkner, è il segnale che qualcosa non va.

Se applaudono la Guzzanti perchè ci fa odiare i nostri politici o dibattono ancora una volta con ipocrita, affettuoso disprezzo sulla vita e morte di Pasolini, il tempo di rivedere un altro Festival è davvero lontano. Fuori dall'indifferenza di una massa curiosa e al tempo stesso artefatta al glamour, come si chiedesse ormai che ci sta a fare, qui, un Festival, pieno di abitudini e privo di risorse (economiche). Neanche l'ombra di uno scandalo annunciato, Larry Clarke può dormire sonni tranquilli. Insieme a noi, miserevoli eredi delle antiche contestazioni (vs. I 12 anni senza premi, dal 68" al 1980) che vediamo svanire, mortificarsi, le nostre Borghesi e antiche passioni.

E a parte il restauro di una Sala Darsena magnifica, il cratere di uno dei più ignobili abusi edilizi della storia giace com'è, inesorabile scempio che va avanti da almeno 5 anni.

Inezie, il cinefilo doc esiste ancora, parla dei film tacciando prudentemente come "buone" opere di cui qualcuno tesserà le lodi e altri ne indicheranno i difetti strutturali e artistici.

Mentre il Lido si prepara al suo funerale, sono vere e proprie chimere autunnali a inaugurare la fine della stagione. Come il nubifragio che si è abbattuto su molti di noi all'uscita della proiezione di LOIN DES HOMMES. Resta solo il consolante Paolo Baratta a erudirci sul fatto che quest'anno si sono venduti piùabbonamenti della scorsa edizione. Nonostante la buona qualità dei film in programmazione, la Mostra è allo sbando, come tutto il cinema. E se tanta gente va a vedere James Franco senza sapere chi è Faulkner, è il segnale che qualcosa non va.

Se applaudono la Guzzanti perchè ci fa odiare i nostri politici o dibattono ancora una volta con ipocrita, affettuoso disprezzo sulla vita e morte di Pasolini, il tempo di rivedere un altro Festival è davvero lontano. Fuori dall'indifferenza di una massa curiosa e al tempo stesso artefatta al glamour, come si chiedesse ormai che ci sta a fare, qui, un Festival, pieno di abitudini e privo di risorse (economiche). Neanche l'ombra di uno scandalo annunciato, Larry Clarke può dormire sonni tranquilli. Insieme a noi, miserevoli eredi delle antiche contestazioni (vs. I 12 anni senza premi, dal 68" al 1980) che vediamo svanire, mortificarsi, le nostre Borghesi e antiche passioni.

Categorie: Festival Venezia, Cinema approfondimenti

Commenti: ancora nessun commento al post. Inserisci un commento

Man in black

Pubblicato il 21/10/2014 15:54:50 da kowalsky

"SENTO SUL COLLO IL FIATO CALDO DELLA LEGGE, LI SENTO CHE FANNO LE LORO MOSSE, PIAZZANO PUPE DIABOLICHE COME INFORMATORI E CANTICCHIANO DAVANTI AL CUCCHIAINO E AL CONTAGOCCE CHE BUTTO VIA ALLA FERMATA DI WASHINGTON SQUARE, SALTO UN CANCELLETTO GIREVOLE, SCENDO A PRECIPIZIO DUE RAMPE DI SCALE DI FERRO, PRENDO LA METROPOLITANA IN DIREZIONE UPTOWN..." Cfr. The Naked Lunch, William Burroughs

La letteratura ha avuto il suo William Burroughs, e il rock ha avuto il suo Lou Reed. La sua scomparsa (avvenuta il 27 ottobre 2013) va ben oltre il semplice lutto per una delle più seminali e rivoluzionarie figure musicali di sempre, per tutto quello che ha rappresentato anche al di là della musica, per i suoi eccessi, per la teatralità e nondimeno per aver insegnato agli ascoltatori più incalliti che il rock non poteva essere più quel verginale paravento trasgressivo che comunicava qualcosa tipo il furore di vivere.

Per quanto Lou Reed sia stato, insieme forse al solo Iggy Pop, il personaggio più "adulto" e importante di una certa storia, non ha mai goduto del prestigio popolare di John Lennon, di Dylan, di Jim Morrison, avendo fin dall'inizio contribuito a rendersi ostico alle orecchie di quanti credevano veramente di conoscere la dimensione culturale del rock.

I Velvet Underground, prodotti da Andy Warhol, sembrano esistere nel mezzo di un vernissage o un party tra intellettuali che leggono Baudelaire e Von Masoch, abusano di droghe, si vestono di nero come gli esistenzialisti francesi di qualche anno prima, amano la pittura e la poesia, le distorsioni e il cinema indipendente della Factory, ma soprattutto voltano le spalle al pubblico, e non portano camice a fiori. Quel lato perverso e diabolico dell'era Beat i Velvet lo hanno imparato grazie a Burroughs, ma anche a Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Sade, Jean Genet e altri ancora. Il loro nichilismo esasperato raggiunge il culmine con "Sister Ray", 8 minuti di distorsioni che sembrano indicare l'unica strada aperta per la Rivoluzione futura, un pessimismo invadente e irritante, una luce sinistra sulle future e purtroppo brevi aspettative della gioventù dei figli dei fiori.

Gli stessi Beatles avvertono questo malessere consegnando ai fans interdetti "Helter Skelter" e "Revolution 9", ma anche "A day in the life", mentre molti gruppi rock parlano apertamente di droga (Fugs, Jefferson Airplane, Rolling Stones, 13th floor elevators) ma quasi mai raccontando il grado di Separazione o disperazione dalla realtà terrena. Lou Reed in "Heroin" cita involontariamente il Burroughs di "La scimmia sulla schiena", riflettendo sul Malessere urbano, sull'autodistruzione fisica che porta all'abuso di certe sostanze. Non sono più Paradisi Artificiali, ma vere e proprie trappole di morte per uomini soli. E in fondo resta, prevale un sentore romantico, la Poesia decadente, che brucia nelle notti ai margini della tossicodipendenza e della fuga chimica.

E a tutto questo si oppone una musa bellissima e appariscente che ha lavorato con Federico Fellini ed è stata l'amante di Alain Delon, fotomodella tedesca e cantante, Nico. O la viola di John Cale, a invadere insinuanti, false ballate romantiche o tessere inascoltabili alchimie sonore minimaliste ("The black angel's Death song").

Occorre una notevole forza d'animo per capire che non sempre l'esperienza musicale può essere piacevole, anzi il disagio uditivo che provoca è forse l'elemento primario della sua innovazione, perché ha il dono sporco e proibito della verità.

E probabilmente è (anche) grazie a Lou Reed che oggi siamo in grado di ascoltare i dischi della Ug Records, la no-wave giapponese, il punk sperimentale e lisergico, le industrial-band, il dark contemporaneo e quello dei primi anni 80", e, perché no?, l'Heavy Metal. Probabilmente nessuno ha mai speso tempo e denaro ad acquistare o ascoltare i Velvet Underground o il primo Lou Reed, pochi tra gli adepti del black metal nordeuropeo l'hanno fatto, ma in un certo senso senza Lou Reed e il suo linguaggio musicale non avrebbero mai potuto capire o apprezzare gli Immortal o i Dimmu Borgir. Non si tratta certo di affinità musicali, ma di strane e lontanissime alchimie che richiamano all'iconoclastìa deviante di certe sonorità fuori dal comune.

Se (anche) la musica complessa e disturbante gode di una certa fama tra i giovani, le radici di questa attitudine sono anche qui, e non solo nelle chitarre lisergiche di Hendrix o nelle chitarre grintose degli Steppenwolf o Blue Cheer. Non c'è da stupirsi, pertanto, se l'ultimo album di Lou con i Metallica (Lulu) sia stato un insuccesso, e se detiene il primato di inascoltabilità - a detta di qualcuno - che molti hanno attribuito ai suoi tempi al micidiale "Metal machine music", che lo stesso Reed definiva con ironica saggezza "un album di musica classica".

"Lulu" è uno splendido concept che disintegra volontariamente il quartetto di James Hetfield, lasciando che il ruolo di distorsori siano i tanti sopravvissuti all'estetismo Metal degli anni 80'. E' una linea narrativa che fa a pezzi abiti neri e grand-guignol, consegnando alla storia un mosaico che parte da Pabst per arrivare a quel disco maledetto e "occidentale" che fu "Berlin".

Di solìto a parlare di Lou Reed si racconta sempre della sua tossicodipendenza, dell'omosessualità, di aver osato fare di "Transformer" - suo secondo album solista e primo capolavoro - un'Icona del movimento Glam. Perché - a dirla tutta - "Transformer" non ha molto a che vedere con i lustrini e tantomeno le voci in falsetto degli Slade o degli/lle? Sweet, ma sembra la lucida metamorfosi/trasformazione del sobrio cantore di vizi in un fantasma del Novecento, che attraversa il nazismo e Marlene Dietrich, Kurt Weill e Christopher Isherwood, proiettando su di sé la luce inquietante di un passatismo barocco e incisivo, ma al tempo stesso radicale.

Si autocelebra per la prima volta in uno dei più grandi dischi dal vivo mai realizzati, quel "Rock and roll animal" che dedica spazio ad altri fantasmi, come Billie Holiday, mentre il peccato ("Walk on the wild side") è esibito come scelta, condanna, esperienza, quasi come quegli attori di Hollywood costretti a dimagrire o ingrassare per avere il ruolo in un film.

"Venus in furs" viene citata spudoratamente nell'ultimo film di Roman Polansky, ma è anche l'unico momento davvero persuasivo dell'irritante "Last days" di Von Trier, perché celebra quella sorta di disonorata riconoscibilità che forse il buon Kurt Cobain non ha voluto cogliere.

"Berlin", il disco, che fece uscire di senno il produttore per averne riconosciuto, tra le righe, tracce della sua vita privata, è GIA' un film. Il film che non hanno mai potuto realizzare, che sarebbe piaciuto a Douglas Sirk o a Fassbinder, litania di quel vago senso di morte e separazione che racchiude ogni storia d'amore quando tracima nella tragedia.

Gli anni 60', il Beat, la Psichedelia finiscono con la morte di un giovane a un concerto degli Stones ad Altamont, la strage di Bel Air per opera di un fanatico satanista mancato folksinger (Charles Manson), la fuga mentale di Syd Barrett e tanti morti illustre sopravvissute a malapena ai trent'anni (Janis, Jim, Jimi, Buckley).

Il mondo mostra sempre più apertamente il suo lato oscuro e marcio, e Lou Reed è stato lo sciagurato profeta di quel futuro prossimo.

L'odio per le convenzioni e le autorità, la macchina del successo che ancor oggi miete vittime anche nel mondo del pop (Witney Houston, Micheal Jackson, Amy Winehouse) vengono ogni volta messe in discussione da quest'uomo antipatico e indisponente che, come l'Orson Welles nel cinema, semina per la strada operazioni velleitarie o incompiute, rari successi e sonori fiaschi annunciati.

Protetto forse dall'atteggiamento di chi per tutta la sua vita ha tentato di farsi capire, dedica alla musica una serie di opere sbagliate e controverse ("Sally can't dance", "The bells", "New sensations") e fugaci capolavori ("Street hassle", "New York", "Magic and loss", "The Raven") alternando il palcoscenico alla dimensione spoken word, da narratore ma non proprio alla maniera di Lenny Bruce, e cucendo o rovinando definitivamente i rapporti con i vecchi amici (John Cale, Bowie, Nico, Maureen Tucker).

E' di pochi anni fa l'adattamento teatral-cinematografico di "Berlin" per opera di Julian Schnabel. A dirla tutta, l'operazione ricorda fin troppo certe operazioni di Andy Warhol, altro fantasma che emerge quando sembra troppo tardi, specialmente nel disco-tributo "Songs for Drella".

Il cinema gli deve molto, e persino i politici. Vaclav Havel pretese di essere intervistato dal suo idolo durante e dopo la sua campagna elettorale. E nel cinema di Leo Carax, Von Trier, Van Sant, Tarantino e Skolimosky, troviamo qualcosa che indirettamente porta a Lou e alle sue oscure canzoni.

Si innamora guardacaso di Laurie Anderson, artista d'avanguardia amica di William Burroughs e anima creativa di quella scena Newyorkese che, come ai tempi dei Velvet, percorreva i tempi con l'aria di chi ne conosceva la fine. Ne nasce un matrimonio anche professionale che rilegge Edgar Allan Poe e il free jazz di Ornette Coleman, Edgar Varese e Hoffman, sempre più attratto dalle storie turpi e crudeli, mai un vero lieto fine.

Salvo quando, forse, cantava l'amore con la sua voce fredda e nasale e non poteva comunque comunicare altro di una leggera inquietudine.

Lo sanno bene The Smiths, Pavement, Television, Fall, Vic Chesnutt, Nick Cave, Arab Strap, Xiu xiu, i Sonic Youth, Rollins e tutti gli altri musicisti che ne hanno raccolto le redini.

O anche quando rovescia il Mito Tragico di Romeo e Giulietta sperando che in qualche modo quei due amanti perduti si possano ritrovare per sempre. Un desiderio di espiazione virtuale, probabilmente

La letteratura ha avuto il suo William Burroughs, e il rock ha avuto il suo Lou Reed. La sua scomparsa (avvenuta il 27 ottobre 2013) va ben oltre il semplice lutto per una delle più seminali e rivoluzionarie figure musicali di sempre, per tutto quello che ha rappresentato anche al di là della musica, per i suoi eccessi, per la teatralità e nondimeno per aver insegnato agli ascoltatori più incalliti che il rock non poteva essere più quel verginale paravento trasgressivo che comunicava qualcosa tipo il furore di vivere.

Per quanto Lou Reed sia stato, insieme forse al solo Iggy Pop, il personaggio più "adulto" e importante di una certa storia, non ha mai goduto del prestigio popolare di John Lennon, di Dylan, di Jim Morrison, avendo fin dall'inizio contribuito a rendersi ostico alle orecchie di quanti credevano veramente di conoscere la dimensione culturale del rock.

I Velvet Underground, prodotti da Andy Warhol, sembrano esistere nel mezzo di un vernissage o un party tra intellettuali che leggono Baudelaire e Von Masoch, abusano di droghe, si vestono di nero come gli esistenzialisti francesi di qualche anno prima, amano la pittura e la poesia, le distorsioni e il cinema indipendente della Factory, ma soprattutto voltano le spalle al pubblico, e non portano camice a fiori. Quel lato perverso e diabolico dell'era Beat i Velvet lo hanno imparato grazie a Burroughs, ma anche a Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Sade, Jean Genet e altri ancora. Il loro nichilismo esasperato raggiunge il culmine con "Sister Ray", 8 minuti di distorsioni che sembrano indicare l'unica strada aperta per la Rivoluzione futura, un pessimismo invadente e irritante, una luce sinistra sulle future e purtroppo brevi aspettative della gioventù dei figli dei fiori.

Gli stessi Beatles avvertono questo malessere consegnando ai fans interdetti "Helter Skelter" e "Revolution 9", ma anche "A day in the life", mentre molti gruppi rock parlano apertamente di droga (Fugs, Jefferson Airplane, Rolling Stones, 13th floor elevators) ma quasi mai raccontando il grado di Separazione o disperazione dalla realtà terrena. Lou Reed in "Heroin" cita involontariamente il Burroughs di "La scimmia sulla schiena", riflettendo sul Malessere urbano, sull'autodistruzione fisica che porta all'abuso di certe sostanze. Non sono più Paradisi Artificiali, ma vere e proprie trappole di morte per uomini soli. E in fondo resta, prevale un sentore romantico, la Poesia decadente, che brucia nelle notti ai margini della tossicodipendenza e della fuga chimica.

E a tutto questo si oppone una musa bellissima e appariscente che ha lavorato con Federico Fellini ed è stata l'amante di Alain Delon, fotomodella tedesca e cantante, Nico. O la viola di John Cale, a invadere insinuanti, false ballate romantiche o tessere inascoltabili alchimie sonore minimaliste ("The black angel's Death song").

Occorre una notevole forza d'animo per capire che non sempre l'esperienza musicale può essere piacevole, anzi il disagio uditivo che provoca è forse l'elemento primario della sua innovazione, perché ha il dono sporco e proibito della verità.

E probabilmente è (anche) grazie a Lou Reed che oggi siamo in grado di ascoltare i dischi della Ug Records, la no-wave giapponese, il punk sperimentale e lisergico, le industrial-band, il dark contemporaneo e quello dei primi anni 80", e, perché no?, l'Heavy Metal. Probabilmente nessuno ha mai speso tempo e denaro ad acquistare o ascoltare i Velvet Underground o il primo Lou Reed, pochi tra gli adepti del black metal nordeuropeo l'hanno fatto, ma in un certo senso senza Lou Reed e il suo linguaggio musicale non avrebbero mai potuto capire o apprezzare gli Immortal o i Dimmu Borgir. Non si tratta certo di affinità musicali, ma di strane e lontanissime alchimie che richiamano all'iconoclastìa deviante di certe sonorità fuori dal comune.

Se (anche) la musica complessa e disturbante gode di una certa fama tra i giovani, le radici di questa attitudine sono anche qui, e non solo nelle chitarre lisergiche di Hendrix o nelle chitarre grintose degli Steppenwolf o Blue Cheer. Non c'è da stupirsi, pertanto, se l'ultimo album di Lou con i Metallica (Lulu) sia stato un insuccesso, e se detiene il primato di inascoltabilità - a detta di qualcuno - che molti hanno attribuito ai suoi tempi al micidiale "Metal machine music", che lo stesso Reed definiva con ironica saggezza "un album di musica classica".

"Lulu" è uno splendido concept che disintegra volontariamente il quartetto di James Hetfield, lasciando che il ruolo di distorsori siano i tanti sopravvissuti all'estetismo Metal degli anni 80'. E' una linea narrativa che fa a pezzi abiti neri e grand-guignol, consegnando alla storia un mosaico che parte da Pabst per arrivare a quel disco maledetto e "occidentale" che fu "Berlin".

Di solìto a parlare di Lou Reed si racconta sempre della sua tossicodipendenza, dell'omosessualità, di aver osato fare di "Transformer" - suo secondo album solista e primo capolavoro - un'Icona del movimento Glam. Perché - a dirla tutta - "Transformer" non ha molto a che vedere con i lustrini e tantomeno le voci in falsetto degli Slade o degli/lle? Sweet, ma sembra la lucida metamorfosi/trasformazione del sobrio cantore di vizi in un fantasma del Novecento, che attraversa il nazismo e Marlene Dietrich, Kurt Weill e Christopher Isherwood, proiettando su di sé la luce inquietante di un passatismo barocco e incisivo, ma al tempo stesso radicale.

Si autocelebra per la prima volta in uno dei più grandi dischi dal vivo mai realizzati, quel "Rock and roll animal" che dedica spazio ad altri fantasmi, come Billie Holiday, mentre il peccato ("Walk on the wild side") è esibito come scelta, condanna, esperienza, quasi come quegli attori di Hollywood costretti a dimagrire o ingrassare per avere il ruolo in un film.

"Venus in furs" viene citata spudoratamente nell'ultimo film di Roman Polansky, ma è anche l'unico momento davvero persuasivo dell'irritante "Last days" di Von Trier, perché celebra quella sorta di disonorata riconoscibilità che forse il buon Kurt Cobain non ha voluto cogliere.

"Berlin", il disco, che fece uscire di senno il produttore per averne riconosciuto, tra le righe, tracce della sua vita privata, è GIA' un film. Il film che non hanno mai potuto realizzare, che sarebbe piaciuto a Douglas Sirk o a Fassbinder, litania di quel vago senso di morte e separazione che racchiude ogni storia d'amore quando tracima nella tragedia.

Gli anni 60', il Beat, la Psichedelia finiscono con la morte di un giovane a un concerto degli Stones ad Altamont, la strage di Bel Air per opera di un fanatico satanista mancato folksinger (Charles Manson), la fuga mentale di Syd Barrett e tanti morti illustre sopravvissute a malapena ai trent'anni (Janis, Jim, Jimi, Buckley).

Il mondo mostra sempre più apertamente il suo lato oscuro e marcio, e Lou Reed è stato lo sciagurato profeta di quel futuro prossimo.

L'odio per le convenzioni e le autorità, la macchina del successo che ancor oggi miete vittime anche nel mondo del pop (Witney Houston, Micheal Jackson, Amy Winehouse) vengono ogni volta messe in discussione da quest'uomo antipatico e indisponente che, come l'Orson Welles nel cinema, semina per la strada operazioni velleitarie o incompiute, rari successi e sonori fiaschi annunciati.

Protetto forse dall'atteggiamento di chi per tutta la sua vita ha tentato di farsi capire, dedica alla musica una serie di opere sbagliate e controverse ("Sally can't dance", "The bells", "New sensations") e fugaci capolavori ("Street hassle", "New York", "Magic and loss", "The Raven") alternando il palcoscenico alla dimensione spoken word, da narratore ma non proprio alla maniera di Lenny Bruce, e cucendo o rovinando definitivamente i rapporti con i vecchi amici (John Cale, Bowie, Nico, Maureen Tucker).

E' di pochi anni fa l'adattamento teatral-cinematografico di "Berlin" per opera di Julian Schnabel. A dirla tutta, l'operazione ricorda fin troppo certe operazioni di Andy Warhol, altro fantasma che emerge quando sembra troppo tardi, specialmente nel disco-tributo "Songs for Drella".

Il cinema gli deve molto, e persino i politici. Vaclav Havel pretese di essere intervistato dal suo idolo durante e dopo la sua campagna elettorale. E nel cinema di Leo Carax, Von Trier, Van Sant, Tarantino e Skolimosky, troviamo qualcosa che indirettamente porta a Lou e alle sue oscure canzoni.

Si innamora guardacaso di Laurie Anderson, artista d'avanguardia amica di William Burroughs e anima creativa di quella scena Newyorkese che, come ai tempi dei Velvet, percorreva i tempi con l'aria di chi ne conosceva la fine. Ne nasce un matrimonio anche professionale che rilegge Edgar Allan Poe e il free jazz di Ornette Coleman, Edgar Varese e Hoffman, sempre più attratto dalle storie turpi e crudeli, mai un vero lieto fine.

Salvo quando, forse, cantava l'amore con la sua voce fredda e nasale e non poteva comunque comunicare altro di una leggera inquietudine.

Lo sanno bene The Smiths, Pavement, Television, Fall, Vic Chesnutt, Nick Cave, Arab Strap, Xiu xiu, i Sonic Youth, Rollins e tutti gli altri musicisti che ne hanno raccolto le redini.

O anche quando rovescia il Mito Tragico di Romeo e Giulietta sperando che in qualche modo quei due amanti perduti si possano ritrovare per sempre. Un desiderio di espiazione virtuale, probabilmente

Categorie: Cultura e spettacolo approfondimenti

Commenti: ancora nessun commento al post. Inserisci un commento

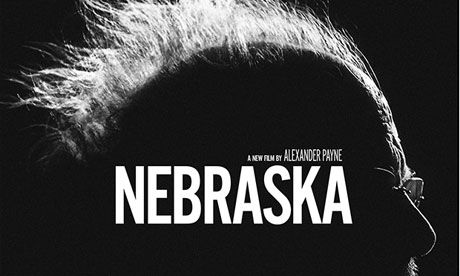

Reason to believe, "Nebraska"

Pubblicato il 28/01/2014 18:32:59 da kowalsky

"STILL AT THE END OF THE VERY HARD DAY PEOPLE FIND SOME REASON TO BELIEVE"

Come un fantasma che evoca, nel titolo, un celebre disco di altri fantasmi. "Nebraska", l'album di Bruce Springsteen, uno degli album più lirici, struggenti e speculari della storia del rock, non "suona" mai nel nuovo film di Alexander Payne, ma è come se quelle canzoni, quelle storie lì cantate dal Boss in solitaria (dis)armonia con se stesso, filtrassero tutte o quasi nelle immagini del film.

Siamo nel 2013, ma potremmo benissimo ritrovare il Woody Guthrie di tanti decenni fa, i romanzi di Steinbeck e l'America della secessione, con la provincia cronica, come direbbe una band italiana, che segue il suo immutabile corso del tempo, cent'anni e non sentirli.

Lo stato del Nebraska, che in gergo significa "acqua calma", è un confine di circa due milioni di abitanti, e il Woody Guthrie di un tempo oggi si chiamerebbe Woody Grant. E ha il volto scavato e astratto di Bruce Dern, con la sua andatura dinoccolata, e quegli occhi che comunicano la propria ingenua "reason to believe", quando intraprende un lungo viaggio con il figlio alla ricerca di quell'effimero "tesoro" che tenta ostinatamente di ritirare. Ovviamente non esiste alcuna vincita milionaria, ma esistono uomini disposti ancora a "credere". Bruce Dern è l'equivalente italiano di un vecchio rimbambito, perché il film non è esportabile nel vuoto della memoria o della cultura, e molti spettatori faticheranno a intuire il senso anche "politico" della sua ricerca. L'anziano viandante, accompagnato dal figlio, ricorda per certi versi la Geraldine Page di In viaggio verso Bountiful, con quella forte dimensione terrena (legata ai ricordi e al suo antico habitat umano) che proprio perché illusoria e fine a se stessa appare incomprensibile, folle, geriatrica, se non addirittura demente.

Bruce Dern, come molti sanno, esordì nel cinema con Kazan, Hitchcock e Aldrich, e già inquietò le folle nei panni di un molesto marinaio nel film Marnie. Nella sua carriera è stato spesso equiparato a psicopatici killer e assassini di varia natura, grazie forse al suo aspetto brutale, a quella faccia tagliata con il rasoio, alla vaga schizofrenia del suo sguardo. Ma gli occhi di Woody Grant sembrano assenti, eppure comunicano la facoltà di non rispondere, quell'urgenza di "credere" per se stesso e per i suoi figli, come quei tanti vecchi che reclamano di essere ascoltati, ma sanno di non potersi esprimere, perché tanto è inutile, non verranno mai capìti. Anche per questa ragione la visione di "Nebraska" è caldamente consigliata, per vedere (o sentire) cosa possa esserci nelle aspettative di una persona anziana: forse solo (e non è poco) la paura di andarsene per sempre da questo mondo senza lasciare una minima traccia nelle persone che ama.

E' un cinema, questo di Payne, che parla dei Padri, come pionieri e fondatori di una Nazione - ma questo lo capiranno di più certi americani - come profeti illusi e disincantati di quel Sogno (Americano, ma potrebbe ampliarsi al mondo intero) che fa dell'esistenza una o più ragioni per credere, fino in fondo.

Nebraska è il nome di una nazione e di un celebre disco che, malgrado tutto, ha avuto più risonanza tra gli outsiders che non tra i fans di Springsteen. E' un road movie che precede ogni istante come se fossimo davanti al fotogramma di una singola canzone. Come quella che invita a rivedere i propri cari scomparsi per varie ragioni, "everything dies baby that's a fact but everything that dies someday comes back", ed è dove Woody, vecchio alcolizzato, ritorna, con il suo carico di speranze, ma non alla maniera di un giovane à la Johnny 99, che uccide un uomo perché ha l'occasione di riscattare solo così una situazione economica senza scampo. E' come il Lupo solitario del film di Sean Penn ispirato a "Highway Patrolman" sempre di Springsteen, che cerca il suo "oro", come i vecchi pionieri dei secoli scorsi, per riscattarsi come padre e come uomo.

Dovete provare a cercare in quegli occhi: vi diranno qualcosa.

Ma la fauna dei personaggi, quasi ricca delle proprie personali meschinità, è quel mondo di "mostri" partoriti, come suggeriva il Boss, dall'incompetenza e dalle bugie dei governi statunitensi. E' un mondo che richiama il cinema del primo Bogdanovich, o anche Hal Ashby e altri ancora. Quel miraggio terreno, forse, è l'unica Isola che non c'è in grado di sostenere la speranza e forse una bugia che vale più della stessa verità. Il mondo crea un'umanità che guarda passivamente le partite di football in televisione, che assiste al trionfo degli altri e, senza saperlo, alla propria frustazione quotidiana. Come in un film di Lynch ma senza oscure metafore, come la sagoma andante di questo settantenne/ottantenne alla ricerca autentica di un'illusione che lo possa confortare.

La ragione di credere di Woody Grant è la stessa di coloro che si aggrappano alla vita fino all'istante in cui sembra volare via. Per questo è un bagaglio enorme di emozioni celate, che la gente più non ascolta"

Come un fantasma che evoca, nel titolo, un celebre disco di altri fantasmi. "Nebraska", l'album di Bruce Springsteen, uno degli album più lirici, struggenti e speculari della storia del rock, non "suona" mai nel nuovo film di Alexander Payne, ma è come se quelle canzoni, quelle storie lì cantate dal Boss in solitaria (dis)armonia con se stesso, filtrassero tutte o quasi nelle immagini del film.

Siamo nel 2013, ma potremmo benissimo ritrovare il Woody Guthrie di tanti decenni fa, i romanzi di Steinbeck e l'America della secessione, con la provincia cronica, come direbbe una band italiana, che segue il suo immutabile corso del tempo, cent'anni e non sentirli.

Lo stato del Nebraska, che in gergo significa "acqua calma", è un confine di circa due milioni di abitanti, e il Woody Guthrie di un tempo oggi si chiamerebbe Woody Grant. E ha il volto scavato e astratto di Bruce Dern, con la sua andatura dinoccolata, e quegli occhi che comunicano la propria ingenua "reason to believe", quando intraprende un lungo viaggio con il figlio alla ricerca di quell'effimero "tesoro" che tenta ostinatamente di ritirare. Ovviamente non esiste alcuna vincita milionaria, ma esistono uomini disposti ancora a "credere". Bruce Dern è l'equivalente italiano di un vecchio rimbambito, perché il film non è esportabile nel vuoto della memoria o della cultura, e molti spettatori faticheranno a intuire il senso anche "politico" della sua ricerca. L'anziano viandante, accompagnato dal figlio, ricorda per certi versi la Geraldine Page di In viaggio verso Bountiful, con quella forte dimensione terrena (legata ai ricordi e al suo antico habitat umano) che proprio perché illusoria e fine a se stessa appare incomprensibile, folle, geriatrica, se non addirittura demente.

Bruce Dern, come molti sanno, esordì nel cinema con Kazan, Hitchcock e Aldrich, e già inquietò le folle nei panni di un molesto marinaio nel film Marnie. Nella sua carriera è stato spesso equiparato a psicopatici killer e assassini di varia natura, grazie forse al suo aspetto brutale, a quella faccia tagliata con il rasoio, alla vaga schizofrenia del suo sguardo. Ma gli occhi di Woody Grant sembrano assenti, eppure comunicano la facoltà di non rispondere, quell'urgenza di "credere" per se stesso e per i suoi figli, come quei tanti vecchi che reclamano di essere ascoltati, ma sanno di non potersi esprimere, perché tanto è inutile, non verranno mai capìti. Anche per questa ragione la visione di "Nebraska" è caldamente consigliata, per vedere (o sentire) cosa possa esserci nelle aspettative di una persona anziana: forse solo (e non è poco) la paura di andarsene per sempre da questo mondo senza lasciare una minima traccia nelle persone che ama.

E' un cinema, questo di Payne, che parla dei Padri, come pionieri e fondatori di una Nazione - ma questo lo capiranno di più certi americani - come profeti illusi e disincantati di quel Sogno (Americano, ma potrebbe ampliarsi al mondo intero) che fa dell'esistenza una o più ragioni per credere, fino in fondo.

Nebraska è il nome di una nazione e di un celebre disco che, malgrado tutto, ha avuto più risonanza tra gli outsiders che non tra i fans di Springsteen. E' un road movie che precede ogni istante come se fossimo davanti al fotogramma di una singola canzone. Come quella che invita a rivedere i propri cari scomparsi per varie ragioni, "everything dies baby that's a fact but everything that dies someday comes back", ed è dove Woody, vecchio alcolizzato, ritorna, con il suo carico di speranze, ma non alla maniera di un giovane à la Johnny 99, che uccide un uomo perché ha l'occasione di riscattare solo così una situazione economica senza scampo. E' come il Lupo solitario del film di Sean Penn ispirato a "Highway Patrolman" sempre di Springsteen, che cerca il suo "oro", come i vecchi pionieri dei secoli scorsi, per riscattarsi come padre e come uomo.

Dovete provare a cercare in quegli occhi: vi diranno qualcosa.

Ma la fauna dei personaggi, quasi ricca delle proprie personali meschinità, è quel mondo di "mostri" partoriti, come suggeriva il Boss, dall'incompetenza e dalle bugie dei governi statunitensi. E' un mondo che richiama il cinema del primo Bogdanovich, o anche Hal Ashby e altri ancora. Quel miraggio terreno, forse, è l'unica Isola che non c'è in grado di sostenere la speranza e forse una bugia che vale più della stessa verità. Il mondo crea un'umanità che guarda passivamente le partite di football in televisione, che assiste al trionfo degli altri e, senza saperlo, alla propria frustazione quotidiana. Come in un film di Lynch ma senza oscure metafore, come la sagoma andante di questo settantenne/ottantenne alla ricerca autentica di un'illusione che lo possa confortare.

La ragione di credere di Woody Grant è la stessa di coloro che si aggrappano alla vita fino all'istante in cui sembra volare via. Per questo è un bagaglio enorme di emozioni celate, che la gente più non ascolta"

Categorie: Generi drammatico, Cinema approfondimenti

Commenti: 4, ultimo il 06/02/2014 alle 13.57.33 - Inserisci un commento

Festival, premi tra tendenze e no

Pubblicato il 09/10/2013 10:34:13 da kowalsky

A giudicare dai film premiati alla 70esima edizione della mostra del cinema di Venezia - sempre a ridosso del Festival di Roma - la giuria di Bertolucci ha voluto gratificare un nuovo cinema Italiano, con un atteggiamento che a qualcuno è parso uno smacco narcisista, per diverse ragioni.

Come sappiamo, ha vinto un documentario, Sacro GRA, certamente non privo di meriti e guarda caso "stranamente" acclamato dalla stampa internazionale presente al Festival. Dopo tanto clamore per il tardivo riconoscimento del cinema italiano di genere i giurati hanno premiato una tipologia di cinema che, pur partendo da un realismo popolare - cfr. Comizi d'amore di Pasolini - si allontana in modo preponderante dal consenso uniforme degli spettatori.

Ma in realtà qui si premia una certa unicità stilistica, diciamo "narrativa", lasciando da parte l'apoteosi pletorica di pubblico e critica di fronte ai cosiddetti film-tributo da Festival. In verità i film di genere, se vogliamo, un ruolo marginale in questa edizione del Festival l'hanno avuto. È il caso di Wolf Creek 2 di Greg McLean, dell'orientale Rigor Mortis di Juno Mak, horror in salsa Polanskiana, del gustoso remake nipponico "The unforgiven" di Lee Sangall, del controverso di Kim Ki-Duk, dell'iconoclasta Why don't you play in hell? di Sono Sion, perfino dell'italiano Zoran, il mio nipote scemo di Matteo Oleotto.

L'impressione generale però è che anche tra gli addetti ai lavori l'improvviso interesse - dopo anni di repulsione anche ideologica - per la filmografia di Mario Bava, Vittorio Cottafavi o Jess Franco stia scemando. Diciamo allora che una certa stagione si è inaugurata con Tarantino e i suoi feticci cinefili, e magari si omologa tutta nel suo diffuso citazionismo.

Ma chi conosce bene le mode dei Festival, sa già quanto certe scelte elettive corrispondano a un bisogno evidente del mondo del cinema e dei critici in parte, di esaltare la futura scoperta in attesa di nuove stimolanti "tendenze". E tutto questo per affossare l'ultima moda e crearne subito un'altra. Succede ovunque, anche nel cinema. Chi conosce le fisse maniacali della critica, sa già la fine che hanno fatto i temibili cineasti giapponesi, con il loro formalismo ora rigoroso ora smaccatamente reazionario (...opps, di genere). E che cosa è rimasto del naturalismo sociale del cinema arabo, con quegli specchi comunicativi tipo Antonioni dove il Mereghetti di turno auspicava di rigenerarsi ascoltando la poesia di un microcosmo islamico che, ipocritamente, esaltiamo e combattiamo? E oggi i critici che si affannano a dirci che Holy motors di Leo Carax è il più grande film dell'anno hanno comunque interiorizzato un'idea di cinema che, partendo dalla sperimentazione, colpisce il "suo" immaginario come prefazione dell'Esperienza: cinema che diventa paradigma ossessivo dell' "Uomo con la macchina da presa".

Per molti è qualcosa di rivoluzionario che a ben vedere respiriamo da un centinaio di anni.

E non a caso autori come Al Pacino o Kitano hanno messo abilmente in risalto l'effimera affettazione o la grandezza concettuale di questi mezzi.

Il documentario vanta però illimitate risorse, a meno che non vengano tradite dalle intenzioni piuttosto generiche di supportarlo a ogni aspetto culturale, popolare, ideologico. La vittoria di "Sacro GRA" sancisce davvero la riconciliazione del cinema verso una ristretta elite o esiste dell'altro? Magari, chissà, un bisogno di nobilitare un cinema italiano altrimenti mediocre e remissivo, omertoso e incapace di graffiare?

Non è un caso che un altro film premiato punti nuovamente sul fronte monolitico della tendenza dei festival, ovvero la massima attenzione riservata alla critica a opere ermetiche o spiazzanti come Stray dogs di Tsai-Ming Liang.

E al bel film di Rosi è stato affiancato un altro premio per la miglior attrice protagonista di Via Castellana Bandiera, un'altra opera sul potenziale extra-urbano dei margini delle nostre città.

Altro il risalto dato dai giurati del Festival alla "sensazione". Come il "gruppo di famiglia in un int(f)erno del greco Miss Violence di Avranas. Un film che ricompensa - o delude, dipende - chi dal cinema pretende sia un certo rigore espressivo sia una forte presa emotiva.

E pertanto sono stati "giustamente" ignorati il classicismo di Philomena di Frears, il radicalismo docu-fiction di The unknown known, il concettualismo di Les terrasses (un Sacro GRA ideologico e acuto girato ad Algeri), o la poetica minimalista e un po' compassata di Philippe Garrell (ormai piu' erede di Sautet che di Godard).

C'è spazio solo per un inno alla vita trapassata (Still life di Uberto Pasolini), o per meglio dire alla dignità perduta della morte.

La giuria presieduta da Bernardo Bertolucci ha fatto comunque piazza pulita dei meccanismi settoriali svelando una macchina di cinema che cerca consensi soprattutto tra gli amanti della tecnica.

Il cast completo di Sacro GRA, di Gianfranco Rosi

Come sappiamo, ha vinto un documentario, Sacro GRA, certamente non privo di meriti e guarda caso "stranamente" acclamato dalla stampa internazionale presente al Festival. Dopo tanto clamore per il tardivo riconoscimento del cinema italiano di genere i giurati hanno premiato una tipologia di cinema che, pur partendo da un realismo popolare - cfr. Comizi d'amore di Pasolini - si allontana in modo preponderante dal consenso uniforme degli spettatori.

Ma in realtà qui si premia una certa unicità stilistica, diciamo "narrativa", lasciando da parte l'apoteosi pletorica di pubblico e critica di fronte ai cosiddetti film-tributo da Festival. In verità i film di genere, se vogliamo, un ruolo marginale in questa edizione del Festival l'hanno avuto. È il caso di Wolf Creek 2 di Greg McLean, dell'orientale Rigor Mortis di Juno Mak, horror in salsa Polanskiana, del gustoso remake nipponico "The unforgiven" di Lee Sangall, del controverso di Kim Ki-Duk, dell'iconoclasta Why don't you play in hell? di Sono Sion, perfino dell'italiano Zoran, il mio nipote scemo di Matteo Oleotto.

L'impressione generale però è che anche tra gli addetti ai lavori l'improvviso interesse - dopo anni di repulsione anche ideologica - per la filmografia di Mario Bava, Vittorio Cottafavi o Jess Franco stia scemando. Diciamo allora che una certa stagione si è inaugurata con Tarantino e i suoi feticci cinefili, e magari si omologa tutta nel suo diffuso citazionismo.

Immagine tratta da Zoran, il mio nipote scemo

Ma chi conosce bene le mode dei Festival, sa già quanto certe scelte elettive corrispondano a un bisogno evidente del mondo del cinema e dei critici in parte, di esaltare la futura scoperta in attesa di nuove stimolanti "tendenze". E tutto questo per affossare l'ultima moda e crearne subito un'altra. Succede ovunque, anche nel cinema. Chi conosce le fisse maniacali della critica, sa già la fine che hanno fatto i temibili cineasti giapponesi, con il loro formalismo ora rigoroso ora smaccatamente reazionario (...opps, di genere). E che cosa è rimasto del naturalismo sociale del cinema arabo, con quegli specchi comunicativi tipo Antonioni dove il Mereghetti di turno auspicava di rigenerarsi ascoltando la poesia di un microcosmo islamico che, ipocritamente, esaltiamo e combattiamo? E oggi i critici che si affannano a dirci che Holy motors di Leo Carax è il più grande film dell'anno hanno comunque interiorizzato un'idea di cinema che, partendo dalla sperimentazione, colpisce il "suo" immaginario come prefazione dell'Esperienza: cinema che diventa paradigma ossessivo dell' "Uomo con la macchina da presa".

Per molti è qualcosa di rivoluzionario che a ben vedere respiriamo da un centinaio di anni.

E non a caso autori come Al Pacino o Kitano hanno messo abilmente in risalto l'effimera affettazione o la grandezza concettuale di questi mezzi.

Il documentario vanta però illimitate risorse, a meno che non vengano tradite dalle intenzioni piuttosto generiche di supportarlo a ogni aspetto culturale, popolare, ideologico. La vittoria di "Sacro GRA" sancisce davvero la riconciliazione del cinema verso una ristretta elite o esiste dell'altro? Magari, chissà, un bisogno di nobilitare un cinema italiano altrimenti mediocre e remissivo, omertoso e incapace di graffiare?

Non è un caso che un altro film premiato punti nuovamente sul fronte monolitico della tendenza dei festival, ovvero la massima attenzione riservata alla critica a opere ermetiche o spiazzanti come Stray dogs di Tsai-Ming Liang.

E al bel film di Rosi è stato affiancato un altro premio per la miglior attrice protagonista di Via Castellana Bandiera, un'altra opera sul potenziale extra-urbano dei margini delle nostre città.

Altro il risalto dato dai giurati del Festival alla "sensazione". Come il "gruppo di famiglia in un int(f)erno del greco Miss Violence di Avranas. Un film che ricompensa - o delude, dipende - chi dal cinema pretende sia un certo rigore espressivo sia una forte presa emotiva.

E pertanto sono stati "giustamente" ignorati il classicismo di Philomena di Frears, il radicalismo docu-fiction di The unknown known, il concettualismo di Les terrasses (un Sacro GRA ideologico e acuto girato ad Algeri), o la poetica minimalista e un po' compassata di Philippe Garrell (ormai piu' erede di Sautet che di Godard).

C'è spazio solo per un inno alla vita trapassata (Still life di Uberto Pasolini), o per meglio dire alla dignità perduta della morte.

La giuria presieduta da Bernardo Bertolucci ha fatto comunque piazza pulita dei meccanismi settoriali svelando una macchina di cinema che cerca consensi soprattutto tra gli amanti della tecnica.

Categorie: Festival Venezia

Commenti: ancora nessun commento al post. Inserisci un commento

Oltre il muro: Queer Lion 2013 a Venezia

Pubblicato il 19/09/2013 12:30:15 da kowalsky

La cosa migliore della 70esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia 2013 è stata un accentuato ritorno del tema dell'omosessualità, imploso in tutti i suoi aspetti, anche i meno rassicuranti, ma che almeno non è stato preceduto da scandali annunciati veri e presunti. In pratica per la prima volta si è parlato soprattutto della qualità vera o presunta dei film, senza lasciarsi adescare dal morboso riferimento sessuale (cfr. a differenza del "caso" di Brokeback Mountain di Ang Lee, che, dopotutto, è un opera piuttosto conformista). I clamori attorno a "Gerontophilia” di Bruce LaBruce sono stati smentiti quasi subito da un film che, raccontando l'attrazione fisica di un ragazzo per gli uomini anziani, si è rivelato un'opera commovente e poetica sul bisogno impellente di un contatto affettivo.

I film, ormai, non hanno più bisogno di etichette generiche e ottuse per farsi conoscere, anzi tutto questo ha limitato negli anni la visione di opere qualitativamente molto interessanti, relegate a una

tipologia di spettatori e a un certo tipo di critica. Lo dimostra il fatto che il Queer Lion Award, giunto alla sua settima edizione, ha conferito il premio a un film tutto sommato lontano da certi rigori tematici, "Philomena” di Stephen Frears, che è stato di gran lunga il più apprezzato dalla critica e dagli spettatori fra tutti i film in concorso alla Mostra. Sono i nuovi venti che cambiano, perché premiano un'opera che non ha alcuna intenzione di incasellarsi in un dogma (omo)sessuale come accade a molte altre opere presenti alla mostra.

Torniamo volentieri a ricordare un film seminale come Notti selvagge (1992) di Cyril Collard, che evidentemente un percorso l'ha tracciato. Ma nel caso di “Philomena”, il discorso è diverso: si tratta di un magnifico film classico su una donna anziana che cerca da quasi cinquant'anni il figlio, affidato da alcune malefiche suore a una famiglia americana. La donna si incammina alla ricerca dell'uomo, in compagnia di un polemico giornalista, fino a scoprire la sua escalation politica, ma anche la sua malattia (l'Aids) e la morte prematura. Il punto di forza del film sta tutto nella figura forte e insieme fragile di questa donna, che attutisce il dolore nei ricordi, ma che non ha alcun timore a disconoscere l'omosessualità del figlio come elemento "disturbante" della sua vita. Al contrario, l'importante è che l'uomo che non ha potuto vedere crescere sia stato felice, abbia raggiunto i suoi obiettivi, abbia fatto (guarda caso) le scelte giuste per la sua vita affettiva e professionale.

In questo senso sì, “Philomena” è una lezione di vita per molti, essendo poi una variabile umana del melodramma à la Douglas Sirk, e nei suoi occhi proviamo pena per lei.

Ma allora, per quale ragione si ricorre al solito e anacronistico escamotage dell'Aids, come se fosse necessario essere gay per ammalarsi? Mentre il film suggerisce una nuova lezione morale, al tempo stesso rischia di affossarla con uno stereotipo vecchio di 25 anni...

Il rigore stilistico in cui si muovono altri cineasti che affrontano lo stesso tema non è così evidente, ed è forse la ragione che ha visto molta gente apprezzare opere come “Tom a la ferme” di Xavier Dolan, l'atteso “Kill your darlings” di John Krokidas, “L'armee du salut” di Abdellah

Taia, e “Eastern Boys” di Robin Campillo (premiato nella sezione Orizzonti) per differenti ragioni. Il primo può essere tranquillamente indicato come un post-noir da atmosfere thriller, il film sulla formazione culturale ed esistenziale di Allen Ginsberg, un biopic eccentrico ma non troppo, mentre il francese Campillo sembra voler percorrere le stesse strade del cinema sociale di Ken Loach. L'unico del lotto che probabilmente possiede una sua identità precisa, forse poco estetizzante, è il bel film franco-arabo sulle avventure sentimentali di un adolescente marocchino e sulla sua complicata storia d'amore con un ricco svizzero (ma già l'epilogo finale a Ginevra sembra uscito dalla penna di Micheal Winterbotton). E' un film che a tratti ricorda il miglior Fassbinder, anche se complessivamente non manca una certa freddezza espositiva. E' comunque il film più idoneo a rientrare nel settarismo delle etichette di cui si parlava prima. "Tom a le ferme" è formalmente il film in cui i gay si riconosco maggiormente, forse essendo lo script l'antitesi realista della vicenda di “Philomena”. Qui abbiamo un ragazzo che parte per andare ai funerali del suo compagno, morto in un incidente stradale, e viene accolto da una madre ignara dell'identità sua e del figlio scomparso, e da un inquietante, attraente fratello che coercizza il ragazzo facendolo assecondare ai suoi veti. Di fatto sembrerebbe la storia di un morboso rapporto a due, o

semplicemente il racconto articolato di un'omosessualità repressa, ma Dolan è bravo a filtrare nello spettatore lo sgomento per la vita di segreti e bugie, per dirla alla Leigh, dell'uomo scomparso. Anche qui abbiamo davanti una grande figura materna, ma a differenza della Philomena di Judi Dench abbiamo una madre totalmente ignara di troppe cose, costretta a doversi sentire lusingata dal conoscere la falsa fidanzata "riparatrice" del compianto figlio. Se poi “Kill your darlings” esibisce soprattutto una galleria memorabile di intellettuali d'epoca, “Eastern Boys” è il classico film fatto per dividere. Ha una parte centrale convincente (tutta la sequenza del furto nell'appartamento è da manuale) ma finisce per sfilacciarsi in troppe direzioni. E così il tema piuttosto scabroso del cliente di minorenni che si improvvisa in seguito figura paterna rischia di essere analizzato in superficie. Il film certo ha dalla sua coraggio e vitalità, ma montaggio e sceneggiatura non gli rendono affatto giustizia.

E poi vanno ricordati altri film, come “Via Castellana Bandiera” di Emma Dante, o “Piccola Patria” di Alessandro Rossetto, due film italiani che affrontano l'amore saffico. E se vogliamo uscire dalla pruderie, l'orgia saffica e omoerotica di “The canyons” di Paul Schrader, più noiosa di un vero film hardcore, anche se l'attore principale è, per l'appunto, uno dei più celebrati attori porno americani.

E invece l'immagine emotivamente più lirica e struggente del cinema "oltre gli steccati" è l'amore impossibile tra due donne nello splendido "Les terrassee" di Merzak Allouache, o dell'impossibilità di poter esibire l'amore "oltre" lo sguardo" sullo sfondo di un Algeri più fortezza che vera città.

E per una volta i moralisti non hanno avuto modo di discutere eventuali teorie o allergie alle cosiddette omo o lesbo-visioni. Anche utilizzando questi aggettivi, del resto, si finisce sempre per fare il gioco di quanti si aspettano di esprimere il loro delirante dissenso. Unica scelta labile, saper accettare il classicismo di “Philomena” come nuova e definitiva rivelazione sociale, in grado di liberare in qualche generazione lo strano disagio che c'è in noi. Ma è un'occasione per non lasciarsi plasmare dalla "diversità", tantomeno come codice visivo e formale di un cinema che si fa beffe della sua altezzosa trasgressione"

I film, ormai, non hanno più bisogno di etichette generiche e ottuse per farsi conoscere, anzi tutto questo ha limitato negli anni la visione di opere qualitativamente molto interessanti, relegate a una

tipologia di spettatori e a un certo tipo di critica. Lo dimostra il fatto che il Queer Lion Award, giunto alla sua settima edizione, ha conferito il premio a un film tutto sommato lontano da certi rigori tematici, "Philomena” di Stephen Frears, che è stato di gran lunga il più apprezzato dalla critica e dagli spettatori fra tutti i film in concorso alla Mostra. Sono i nuovi venti che cambiano, perché premiano un'opera che non ha alcuna intenzione di incasellarsi in un dogma (omo)sessuale come accade a molte altre opere presenti alla mostra.

Torniamo volentieri a ricordare un film seminale come Notti selvagge (1992) di Cyril Collard, che evidentemente un percorso l'ha tracciato. Ma nel caso di “Philomena”, il discorso è diverso: si tratta di un magnifico film classico su una donna anziana che cerca da quasi cinquant'anni il figlio, affidato da alcune malefiche suore a una famiglia americana. La donna si incammina alla ricerca dell'uomo, in compagnia di un polemico giornalista, fino a scoprire la sua escalation politica, ma anche la sua malattia (l'Aids) e la morte prematura. Il punto di forza del film sta tutto nella figura forte e insieme fragile di questa donna, che attutisce il dolore nei ricordi, ma che non ha alcun timore a disconoscere l'omosessualità del figlio come elemento "disturbante" della sua vita. Al contrario, l'importante è che l'uomo che non ha potuto vedere crescere sia stato felice, abbia raggiunto i suoi obiettivi, abbia fatto (guarda caso) le scelte giuste per la sua vita affettiva e professionale.

In questo senso sì, “Philomena” è una lezione di vita per molti, essendo poi una variabile umana del melodramma à la Douglas Sirk, e nei suoi occhi proviamo pena per lei.

Ma allora, per quale ragione si ricorre al solito e anacronistico escamotage dell'Aids, come se fosse necessario essere gay per ammalarsi? Mentre il film suggerisce una nuova lezione morale, al tempo stesso rischia di affossarla con uno stereotipo vecchio di 25 anni...

Il rigore stilistico in cui si muovono altri cineasti che affrontano lo stesso tema non è così evidente, ed è forse la ragione che ha visto molta gente apprezzare opere come “Tom a la ferme” di Xavier Dolan, l'atteso “Kill your darlings” di John Krokidas, “L'armee du salut” di Abdellah

Taia, e “Eastern Boys” di Robin Campillo (premiato nella sezione Orizzonti) per differenti ragioni. Il primo può essere tranquillamente indicato come un post-noir da atmosfere thriller, il film sulla formazione culturale ed esistenziale di Allen Ginsberg, un biopic eccentrico ma non troppo, mentre il francese Campillo sembra voler percorrere le stesse strade del cinema sociale di Ken Loach. L'unico del lotto che probabilmente possiede una sua identità precisa, forse poco estetizzante, è il bel film franco-arabo sulle avventure sentimentali di un adolescente marocchino e sulla sua complicata storia d'amore con un ricco svizzero (ma già l'epilogo finale a Ginevra sembra uscito dalla penna di Micheal Winterbotton). E' un film che a tratti ricorda il miglior Fassbinder, anche se complessivamente non manca una certa freddezza espositiva. E' comunque il film più idoneo a rientrare nel settarismo delle etichette di cui si parlava prima. "Tom a le ferme" è formalmente il film in cui i gay si riconosco maggiormente, forse essendo lo script l'antitesi realista della vicenda di “Philomena”. Qui abbiamo un ragazzo che parte per andare ai funerali del suo compagno, morto in un incidente stradale, e viene accolto da una madre ignara dell'identità sua e del figlio scomparso, e da un inquietante, attraente fratello che coercizza il ragazzo facendolo assecondare ai suoi veti. Di fatto sembrerebbe la storia di un morboso rapporto a due, o

semplicemente il racconto articolato di un'omosessualità repressa, ma Dolan è bravo a filtrare nello spettatore lo sgomento per la vita di segreti e bugie, per dirla alla Leigh, dell'uomo scomparso. Anche qui abbiamo davanti una grande figura materna, ma a differenza della Philomena di Judi Dench abbiamo una madre totalmente ignara di troppe cose, costretta a doversi sentire lusingata dal conoscere la falsa fidanzata "riparatrice" del compianto figlio. Se poi “Kill your darlings” esibisce soprattutto una galleria memorabile di intellettuali d'epoca, “Eastern Boys” è il classico film fatto per dividere. Ha una parte centrale convincente (tutta la sequenza del furto nell'appartamento è da manuale) ma finisce per sfilacciarsi in troppe direzioni. E così il tema piuttosto scabroso del cliente di minorenni che si improvvisa in seguito figura paterna rischia di essere analizzato in superficie. Il film certo ha dalla sua coraggio e vitalità, ma montaggio e sceneggiatura non gli rendono affatto giustizia.

E poi vanno ricordati altri film, come “Via Castellana Bandiera” di Emma Dante, o “Piccola Patria” di Alessandro Rossetto, due film italiani che affrontano l'amore saffico. E se vogliamo uscire dalla pruderie, l'orgia saffica e omoerotica di “The canyons” di Paul Schrader, più noiosa di un vero film hardcore, anche se l'attore principale è, per l'appunto, uno dei più celebrati attori porno americani.

E invece l'immagine emotivamente più lirica e struggente del cinema "oltre gli steccati" è l'amore impossibile tra due donne nello splendido "Les terrassee" di Merzak Allouache, o dell'impossibilità di poter esibire l'amore "oltre" lo sguardo" sullo sfondo di un Algeri più fortezza che vera città.

E per una volta i moralisti non hanno avuto modo di discutere eventuali teorie o allergie alle cosiddette omo o lesbo-visioni. Anche utilizzando questi aggettivi, del resto, si finisce sempre per fare il gioco di quanti si aspettano di esprimere il loro delirante dissenso. Unica scelta labile, saper accettare il classicismo di “Philomena” come nuova e definitiva rivelazione sociale, in grado di liberare in qualche generazione lo strano disagio che c'è in noi. Ma è un'occasione per non lasciarsi plasmare dalla "diversità", tantomeno come codice visivo e formale di un cinema che si fa beffe della sua altezzosa trasgressione"

Categorie: Festival Venezia

Commenti: 4, ultimo il 23/09/2013 alle 13.20.08 - Inserisci un commento

In programmazione

Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico

ancora un'estateanother end

NEW

augure - ritorno alle originiautobiography - il ragazzo e il generale NEW

back to black NEW

brigitte bardot forever NEW

cattiverie a domicilio NEW

civil warcoincidenze d'amoredamseldicono di tedrive-away dollsdune - parte duee la festa continua! NEW

ennio doris - c'e' anche domanieravamo bambinifino alla fine della musicaflaminiaforce of nature - oltre l'ingannoghostbusters - minaccia glacialegli agnelli possono pascolare in pacegodzilla e kong - il nuovo imperoi delinquentii misteri del bar etoile NEW

il cassetto segretoil diavolo e' dragan cyganil mio amico robotil teorema di margheritaimaginaryinshallah a boykina e yuk alla scoperta del mondokung fu panda 4la seconda vitala terra promessala zona d'interessel'estate di cleolos colonosmay decembermemory (2023)monkey manneve (2024) NEW

non volere volareomen - l'origine del presagio HOT R

povere creature!priscillarace for glory - audi vs lanciared (2022)ricky stanicky - l'amico immaginarioroad house (2024)se solo fossi un orsoshirley: in corsa per la casa biancasolo per mesopravvissuti (2022)sull'adamant - dove l'impossibile diventa possibiletatami - una donna in lotta per la liberta'the animal kingdomtito e vinni - a tutto ritmototem - il mio soleun altro ferragostoun mondo a parte (2024) NEW

vita da gattovite vendute (2024)zafira, l'ultima reginazamora1049659 commenti su 50672 film

Ultimi film inseriti in archivio

BLACK SUMMER - STAGIONE 2FABBRICANTE DI LACRIMEFALLOUT - STAGIONE 1FARSCAPE - STAGIONE 1FARSCAPE - STAGIONE 2FARSCAPE - STAGIONE 3FARSCAPE - STAGIONE 4FOR ALL MANKIND - STAGIONE 1FOR ALL MANKIND - STAGIONE 2FOR ALL MANKIND - STAGIONE 3FOR ALL MANKIND - STAGIONE 4INVASION - STAGIONE 1LA CREATURA DI GYEONGSEONG - STAGIONE 1SNOWFALL - STAGIONE 1SNOWFALL - STAGIONE 2SNOWFALL - STAGIONE 3SNOWFALL - STAGIONE 4SNOWFALL - STAGIONE 5SNOWFALL - STAGIONE 6THE CHOSEN - STAGIONE 1THE CHOSEN - STAGIONE 2THE CHOSEN - STAGIONE 3THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE - STAGIONE 1V - STAGIONE 1V - STAGIONE 2WILLOW - STAGIONE 1

Ultimo film commentato

Ultimo post blog

OSCAR 2018

3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

Speciali

Ultime recensioni inserite

in sala

POVERE CREATURE!

Regia: Yorgos Lanthimos

Regia: Yorgos LanthimosInterpreti: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael, Christopher Abbott, Margaret Qualley, Suzy Bemba, Kathryn Hunter, Hanna Schygulla, Vicki Pepperdine, Jack Barton, Charlie Hiscock, Attila Dobai, Emma Hindle, Anders Grundberg, Attila Kecskeméthy, Jucimar Barbosa, Carminho, Angela Paula Stander, Gustavo Gomes, Kate Handford, Owen Good, Zen Joshua Poisson, Vivienne Soan, Jerskin Fendrix, István Göz, Bruna Asdorian, Tamás Szabó Sipos, Tom Stourton, Mascuud Dahir, Miles Jovian

Genere: fantascienza

Recensione a cura di The Gaunt

ON THE JOB: THE MISSING 8

Regia: Erik Matti

Regia: Erik MattiInterpreti: John Arcilla, Dennis Trillo, Dante Rivero, Joel Torre, Christopher De Leon, William Martinez, Lotlot De Leon, Ina Feleo, Ricky Davao, Vandolph, Isabelle De Leon, Rayver Cruz, Soliman Cruz, Andrea Brillantes

Genere: poliziesco

Recensione a cura di The Gaunt

archivio

THE DEVIL IN MISS JONES

Regia: Gerard Damiano

Regia: Gerard DamianoInterpreti: Georgina Spelvin, John Clemens, Harry Reems

Genere: erotico

Recensione a cura di The Gaunt

MERCOLEDI' - STAGIONE 1

Regia: Tim Burton, Gandja Monteiro, James Marshall

Regia: Tim Burton, Gandja Monteiro, James MarshallInterpreti: Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Percy Hynes White, Emma Myers, Joy Sunday, Georgie Farmer

Genere: fantasy

Recensione a cura di Gabriele Nasisi

Ultima biografia inserita

Casualmente dall'archivio

Novità e Recensioni

Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!

A quanto risulta Nino Zanchin ha diretto solo tre film e guardando questo "Rebus" viene da dire: peccato. Si capisce subito che è una di quelle storie che per l'epoca erano molto innovative ed originali, una pellicola che se fosse stata proposta qualche decennio dopo non avrebbe sfigu...

A quanto risulta Nino Zanchin ha diretto solo tre film e guardando questo "Rebus" viene da dire: peccato. Si capisce subito che è una di quelle storie che per l'epoca erano molto innovative ed originali, una pellicola che se fosse stata proposta qualche decennio dopo non avrebbe sfigu...