filmscoop.it blog, blog di cinema, news, interviste, approfondimenti, notizie dai festival, serie tv

al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy

Tutti i post di Paola Gianderico

Come stalattiti e stalagmiti

Pubblicato il 07/03/2013 09:36:39 da Paola Gianderico

Di storie impossibili la settima arte ne ha trasposte a iosa, dal dramma di Tristano e isotta a Romeo e giulietta, dagli

ostacoli di classe di Cenerentola (tradotti nel capostipite delle favole moderne, Pretty woman) all’amore consumato al di qua e al di là della barriera Coreana in Poongsan.

Ora, immaginate che un immenso muro di Berlino separi due pianeti gemelli che orbitano nello stesso sistema solare. E che la relazione a distanza tra due giovani, oltre che dalle forze militari, sia minata da forze di gravità opposta. Dovendo affrontare continuamente nausee, vertigini e torcicolli, risulta una situazione ancor più complicata da gestire di una dittatura. I mondi capovolti di Upside down, a parte il sangue alla testa dello spettatore che si contorce inseguendo le inquadrature rovesciate, sono indubbiamente accattivanti e ricchi di fascino.

Come da tradizione, il genere fantascientifico trasla sull’ambientazione futuristica i disastri del tempo presente, proponendo scenari apocalittici non tanto distanti dai risultati degli storici e attuali totalitarismi. Ma contrariamente agli interrogativi antropologici su cui il cinema contemporaneo ultimamente sta riflettendo, vedasi Cloud atlas o, se ci si vuole

spostare su una dimensione nettamente più simbolista l’Holy motors di Carax, questo film non ripercorre il ciclo evolutivo per stanziare un’analisi chiarificatrice sulla fase in cui ci troviamo, né affronta la crisi identitaria dell’uomo moderno.

Malgrado le fiduciose premesse della prima parte, il contesto civile resta uno sfondo approssimativamente abbozzato, le sorti dell’umanità superficialmente accennate, mentre è l’intreccio amoroso a reggere interamente i fili del discorso.

Caramella più gommosa e digeribile da dare in pasto allo spettatore medio. Il ché ci regala uno degli amplessi castigati più suggestivi mai realizzati (ai quali Jim Sturgess sembra proprio essere portato, se pensiamo alle altrettanti acrobazie, sottomarine, rese in Across the universe), ma lascia cadere quei tentativi avanzati finora da alcuni autori (Malick e Von trier su tutti), di gettare luce su un cammino dai residui medievali, oscuro ed impervio.

In Upside Down c’è molto più di qualche buco di sceneggiatura frettolosamente tappato (la guerra dei brevetti, le inviolabili leggi violate di Transworld). C’è l’indifferenza di un cinema che non avverte la necessità di porsi come guida, che non raccoglie l’ansia di inquadrare le incertezze di un domani inafferrabile, preferendo tenere il suo pubblico nel buio di una caverna, sospeso come stalattiti e stalagmiti, a distrarsi con le ombre proiettate sul grande telo bianco.

Commenti: ancora nessun commento al post. Inserisci un commento

Divi scaduti e a lunga conservazione

Pubblicato il 22/02/2013 12:51:19 da Paola Gianderico

E’ sempre triste assistere ad un riciclaggio di sex symbol. Veder sul grande schermo i divi di ieri, vecchi e malfunzionanti, rimpiazzati dai bellimbusti in materiale ecosostenibile di oggi.

Ma è ancor più triste quando il figaccione di un’epoca fa, che la morte anticipata non ha consegnato alla storia avvolgendolo di un’aura sempiterna, e che solo sullo sguardo da piacione, la natica d’acciaio ed il pettorale in tensione tracimante sudore aveva costruito la fama, non prende atto della propria data di scadenza, ostinandosi imperterrito a ricoprire il solito ruolo.

La sindrome di Peter-pan in video è presto smascherata e lascia strascichi di profonda desolazione, quando un primo piano ravvicinato svela inesorabile la caduta libera delle rughe facciali o al contrario, i solchi gonfiati dalle punturine di botox. George Clooney per correre ai ripari ha optato recentemente per un lifting testicolare, mentre Bruce Willis spera ancora che il luccichio della fallica pelata basti a distrarre dalle scene d’azione acciaccate in Die Hard numero 5. Harrison Ford e Michael Douglas appartengono ad un’altra generazione ed ultimamente trascorrono le giornate in ospizio, ma all’età di Tom Cruise (freschissimo di imprese mirabolanti in Jack Reacher), inseguivano le Missioni impossibili seducendo acerbe fanciulle, mentre alle attempate coetanee e partner femminili toccava interpretare regine del focolare e mogli cornute.

E persino Allen, che bello non è mai stato, fino a qualche anno fa ci faceva credere fosse possibile soddisfare una Téa Leoni in Hollywood Ending, capendo finalmente alla soglia dei 70 che forse non era più il caso di continuare.

Diamo dunque tempo a Richard Gere di acquisire un minimo senso del ridicolo e provare (non è mai troppo tardi) a svincolarsi dalle tenaglie dello star system che lo vorrebbero tuttora protagonista di scene bollenti. In Arbitrage, sveste i panni di un magnate della finanza immischiato in giochi di sesso e potere. I capezzoli sono orecchie da coker, l’aria è stanca e affaticata (complice forse la dieta vegetariana buddhista), e proprio non gli riesce più di sollevare Letitia Casta come l’operaia di Ufficiale gentiluomo.

Schemi ripetitivi, ad Hollywood come a casa nostra, a cui siamo abituati da tradizione secolare, ma che ultimamente hanno assunto una piega “Inevitable”, per usare lo slogan Chanel pronunciato da Brad Pitt (uno dei pochi che sopravvive grazie al talento recitativo più che ai ruoli da macho).

Anche se abbiamo avuto Amour a sensibilizzarci sull’amore all’ultimo stadio della vita e le dimissioni del Papa, che hanno lanciato un messaggio di speranza sul mettersi da parte, il mito della falsa giovinezza spinge per restare al potere.

E il 25 febbraio sapremo se l'Italia girerà l'ennesimo sequel de La morte ti fa bella.

Ma è ancor più triste quando il figaccione di un’epoca fa, che la morte anticipata non ha consegnato alla storia avvolgendolo di un’aura sempiterna, e che solo sullo sguardo da piacione, la natica d’acciaio ed il pettorale in tensione tracimante sudore aveva costruito la fama, non prende atto della propria data di scadenza, ostinandosi imperterrito a ricoprire il solito ruolo.

La sindrome di Peter-pan in video è presto smascherata e lascia strascichi di profonda desolazione, quando un primo piano ravvicinato svela inesorabile la caduta libera delle rughe facciali o al contrario, i solchi gonfiati dalle punturine di botox. George Clooney per correre ai ripari ha optato recentemente per un lifting testicolare, mentre Bruce Willis spera ancora che il luccichio della fallica pelata basti a distrarre dalle scene d’azione acciaccate in Die Hard numero 5. Harrison Ford e Michael Douglas appartengono ad un’altra generazione ed ultimamente trascorrono le giornate in ospizio, ma all’età di Tom Cruise (freschissimo di imprese mirabolanti in Jack Reacher), inseguivano le Missioni impossibili seducendo acerbe fanciulle, mentre alle attempate coetanee e partner femminili toccava interpretare regine del focolare e mogli cornute.

E persino Allen, che bello non è mai stato, fino a qualche anno fa ci faceva credere fosse possibile soddisfare una Téa Leoni in Hollywood Ending, capendo finalmente alla soglia dei 70 che forse non era più il caso di continuare.

Diamo dunque tempo a Richard Gere di acquisire un minimo senso del ridicolo e provare (non è mai troppo tardi) a svincolarsi dalle tenaglie dello star system che lo vorrebbero tuttora protagonista di scene bollenti. In Arbitrage, sveste i panni di un magnate della finanza immischiato in giochi di sesso e potere. I capezzoli sono orecchie da coker, l’aria è stanca e affaticata (complice forse la dieta vegetariana buddhista), e proprio non gli riesce più di sollevare Letitia Casta come l’operaia di Ufficiale gentiluomo.

Schemi ripetitivi, ad Hollywood come a casa nostra, a cui siamo abituati da tradizione secolare, ma che ultimamente hanno assunto una piega “Inevitable”, per usare lo slogan Chanel pronunciato da Brad Pitt (uno dei pochi che sopravvive grazie al talento recitativo più che ai ruoli da macho).

Anche se abbiamo avuto Amour a sensibilizzarci sull’amore all’ultimo stadio della vita e le dimissioni del Papa, che hanno lanciato un messaggio di speranza sul mettersi da parte, il mito della falsa giovinezza spinge per restare al potere.

E il 25 febbraio sapremo se l'Italia girerà l'ennesimo sequel de La morte ti fa bella.

Commenti: ancora nessun commento al post. Inserisci un commento

Noi siamo infinito

Pubblicato il 07/02/2013 11:55:10 da Paola Gianderico

Ci sono film che in base all’età e alle condizioni psico-fisiche con cui ti accingi alla visione, possono assumere significati radicalmente diversi. Che quando li riguardi a distanza di tempo pensi, “Ma i miei nervi quanto erano fragili?” o al contrario, se l’organo cuore fosse partito in vacanza.

Ci sono poi giudizi influenzati dal doppiaggio scadente, che può snaturare completamente l'anima di un film. E ci sono attori eternamente legati al personaggio che li ha resi famosi, che eternamente marchieranno a fuoco le pellicole a cui prenderanno parte, cedendoli in proprietà ad un genere ed un pubblico specifici. “The perks of being a wallflower”, tratto dall’omonimo best-seller di Stephen Chbosky, è un teen movie in bilico tra tutte queste caratteristiche, che conta tra i numerosi protagonisti Emma Watson. Quanto basta a snobbarlo e a bollarlo come minchiata isterica per adolescenti in crisi esistenziale. Sarà che il passaggio al mondo degli adulti per me non si è ancora del tutto concluso, ma quest’”Isola dei giocatoli difettosi” invece, col suo coacervo di ragazzini problematici (la matricola looser, la darkettona, la buddhista punk, il fattone, il gay represso, la tipa bisognosa d’attenzioni che si regala in cambio di una parola affettuosa) mi è parsa di una purezza e di un’innocenza fuori dal comune. E non è un caso se i produttori sono gli stessi di "Juno".

Tralasciando la svolta shock sul trauma infantile, è un gran film sulla ricerca della propria identità, sulla difficoltà a trovare una giusta collocazione sociale, sul sentirsi “carta da parati” osservando la realtà circostante anziché parteciparvi. Sull’amicizia e sui legami che aiutano a crescere. Insomma, tutto ciò che Moccia non è mai riuscito né a scrivere, né a raccontare per immagini, e che Chbosky ha doppiamente fatto con la sua creatura letteraria. La scena del tunnel, un contatto liberatorio con l’infinito a folle velocità, tra le luci della notte, accarezzando l’aria in piedi a braccia tese sul tettuccio dell’automobile non sarà inedita (molto Gioventù bruciata o prua del Titanic), ma scegliere di sposarla con “Heroes” di David Bowie è una mossa azzeccata. Tra l’altro Bowie si conferma autore prediletto ad esprimere per musica il malessere giovanile (pensiamo al recente “Ragazzo solo, ragazza sola” scelto per “Io e te”, di Bernardo Bertolucci). Quindi non so se remare contro (anche al cinema) stia diventando la mia attività sportiva preferita, ma davvero non sopporto le opinioni aprioristiche. Giudicate un prodotto senza paletti e schemi precostituiti. Guardatelo in versione originale, perché l’ultima generazione di voci italiane si divide tra timbro soap e trasteverino. E al limite lasciate vincere sull’obiettività il vostro bagaglio esperienziale e il vostro passato, ma in quel caso mi spiace per voi se eravate cheerleaders o capitani della squadra di football. Io sedevo al tavolo dei weird, e ho imparato tanto.

Commenti: ancora nessun commento al post. Inserisci un commento

Speciale Torino Film Festival

Pubblicato il 06/12/2012 08:37:11 da Paola Gianderico

Gianni, non ci lasciare!

All’indomani della conclusione del TFF, pubblico e critica lanciano un appello affinché Gianni Amelio (o Pupi Avati, tanto è uguale), rimanga incollato alla poltrona di direttore (richiesta insolita per gli italiani). Ma nonostante l’incremento dei dati d’affluenza sia lì a registrarne palesemente il successo, la sua fine purtroppo sembra ormai prossima, salutata dal passaggio di testimone quasi certo a Gabriele Salvatores. Un vero peccato, perché in un autunno caldo brulicante di manifestazioni cinematografiche che si spintonavano tra loro (e non è finita, il Milano Filmmaker è partito il 30 novembre e durerà fino al 9/12), la luce delle pellicole proiettate all’ombra della Mole è stata indubbiamente la più brillante.

Per buona pace di Anselma Dell’Olio, un fittissimo ventaglio di anteprime (oltre 160) ha sancito la sconfitta del glamour, regalando un’edizione tutta incentrata sul tema dell’identità, scandagliato negli aspetti più turpi e deviati dalla malatissima sezione “Rapporto confidenziale”.

A svettare incontrastato Chained, pugno allo stomaco firmato Jennifer Lynch, che a differenza del padre non si serve della dimensione onirica per alleggerire l’atmosfera e smorzare i toni del suo incubo domestico, ma sceglie una messa in scena cruda e realista per scatenare la violenza

dell’inconscio. (Prima di risalire su un taxi ci penseremo due volte).

Restando sempre nell’ambito del cinema a gestione famigliare, in K-11 la mamma della vampira di Twilight Kristen Stewart, ci mostra le ignobili condizioni di sopravvivenza dei detenuti di un braccio carcerario destinato a gay, trans e pedofili, il K-11 appunto, calando l’obiettivo tra le pareti unte di un trash movie (dove per trash s’intende in questo caso il richiamo alla sporcizia) claustrofobico e politicamente scorretto.

Ci sono poi il bullismo e la violenza amatoriale di V/H/S, accozzaglia di omaggi tremolanti all’horror in presa diretta (The Blair witch project, REC e Paranormal activity), ma garanzia sicura per il divertimento scacciapensieri degli amanti del genere.

Ci si è potuti inoltre rendere complici di un gioco sadico ai danni di una ragazzina rinchiusa senza vestiti nel magazzino di un fast-wood (prima di tornare al Mcdonald’s ci penseremo due volte), seguendo scrupolosamente gli ordini della legge in Compliance, polemica rivolta alla cieca fiducia riposta nelle autorità;

e si è potuto provare il brivido di stringere tra le proprie mani l’esile collo di una giovane vittima, vederla implorare pietà, sgozzarla in sincrono con il respiro e le pulsioni del maniaco sessuale e folle omicida di Maniac, magnifico remake girato tutto in soggettiva.

Si capisce invece poco l’inserimento di Thanks for sharing, coerente nelle premesse (maschi adulti malati di sesso si iscrivono ad un gruppo di sostegno), ma risoltasi nella retorica delle tradizionali commediole americane pregne di moralismo (c’è Gwyneth Paltrow), lontana anni luce dal desolante spaccato metropolitano emerso nello Shame di Steve Mcqueen (quello di colore).

Spostandoci in TorinoXXX, spazio dedicato alla celebrazione del trentennale della kermesse, Holy Motors di Leos Carax ha raccolto il maggior numero di applausi, divenendo il film più discusso e apprezzato dell’intera rassegna. Un’opera complessa, dalle mille sfaccettature come mille sono i personaggi in cui il trasformista Denis Lavant si cala, sfogando in chiave simbolista e meta-cinematografica l’alienazione dell’uomo contemporaneo, costretto ad indossare ogni giorno una maschera diversa e a recitare più ruoli sociali.

Tra gli autori presenti in concorso, oltre a Scott Graham vincitore del palmarès con Shell, storia di solitudine esistenziale tra un padre e una figlia confinati in una stazione di servizio, si è distinto l’italiano Giovanni Columbu, autore di Su Re. Rivisitazione sarda della passione di Cristo,

fortemente sostenuta da Moretti e distribuita dalla Sacher, ha il pregio di smontare l’iconografia classica del Gesus Christ Superstar bello, biondo e con gli occhi verdi, destinando il martirio ad un cristo brutto, che riflette su di sé l’asprezza del paesaggio circostante.

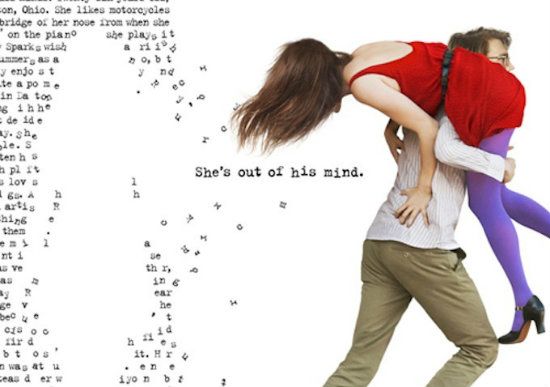

Ma sarà probabilmente l’esplosione visionaria a stento contenuta in “Festa mobile”, l’unica ad accedere prossimamente nelle sale. L’uscita di Ruby Sparks è già programmata per questo week-end, adatta a spettatori di tutte le età. Dalla macchina da scrivere di un rampante scrittore troppo pieno di sé per donarsi agli altri, prende vita la ragazza dei sogni, controllata dal battito dei caratteri selezionati a formare le frasi con le azioni da compiere.

Il richiamo per Blancanieves, esperimento spagnolo muto e in b/n, lo consente The Artist. Se però il trionfatore agli oscar 2011 omaggiava il passato da un’ottica odierna e imbastiva una riflessione sullo statuto del post-moderno, le intenzioni di Pablo Berger sono quanto mai superflue e riguardano la semplice (senz’altro godibile) realizzazione estetica datata 1929, limitata alla sottrazione di suoni e colori.

Così come i fans di Fellini, attirati dalla trama, accorreranno a vedere L’étoile du jour, per poi restare delusi nello scoprire che si tratta di un surrealismo videoclipparo fine a se stesso, che stupra il mondo del circo come fatto dalla recente Ballata dell'odio e dell'amore, sperando di succhiarne la linfa vitale e accaparrarsi un briciolo di quel furore creativo. (Nemmeno Iggy Pop salva la baracca).

Per l’Anna Karenina di Joe Wright invece, non servono scuse perché si sfiora il capolavoro.

Sfavillante miscela barocca contaminata da elementi teatrali (sequenze racchiuse dalla cornice di un palcoscenico, metafora del dramma umano in cui è intrappolata l’eroina tolstojana; tableaux vivants atti a simboleggiare l’ingessatura della società moscovita di fine ‘800), trasposta in una

coloratissima chiave pop sullo stile della Marie Antoinette di coppoliana memoria, ma meno antipatica.

Anche rispetto a Muller.

Perché al Festival di Roma non si sono accorti che il popolo aveva fame e mancava il pane. Mentre a Torino, per fortuna, si è fatto incetta di brioches.

Commenti: ancora nessun commento al post. Inserisci un commento

L’arte dei fumosi mercanti di fumo

Pubblicato il 29/11/2012 08:39:05 da Paola Gianderico

34 anni trascorsi con l'accendino in mano, 10 giorni per smettere di usarlo, 68 minuti per ridurre in cenere lo scroto dello spettatore. Gipi porta scolpiti sul suo volto i segni del nicotinomane incallito: denti marci, pelle rugosa, colorito spento. Sbattuti orgogliosamente in primo piano a riempire lo schermo di una vendetta personale. Se la via intrapresa dal diario casalingo “Smettere di fumare fumando”, cronostoria di un'astinenza in concorso al 30° Torino Film Festival, è a tutti gli effetti quella amatoriale, la costrizione di trovarsi immersi in un contatto ravvicinato con tale aggressiva fisionomia ci trasmette una percezione molto vicina alla terza e persino quarta dimensione, lasciandoci più volte la terribile sensazione di inalare le folate di quell'alito mefitico. La rabbia e la frustrazione accumulate in una carriera non dovutamente apprezzata esplodono in una sfida frontale, uno sfogo a viso aperto per cui il fumo è solo un pretesto. I reali intenti dell'operazione infatti sono presto svelati, e le provocazioni narcisistiche che qualcuno ha definito “morettiane”, pronte a scagliarsi contro i nemici che avevano massacrato il precedente “L'ultimo terrestre”. Il critico qui non viene tormentato nel sonno come in “Caro diario”, ma irriso in conversazioni telefoniche che lo vorrebbero perennemente confinato in bagno, ad assegnare ai propri oggetti di analisi, nell'ossessiva/compulsiva tendenza citazionistica, metafore e riferimenti non sempre veritieri (in una scena Gipi e la compagna, seduti nel silenzio assordante di una cucina, indossano una maschera da ippopotamo, giustificato come omaggio a Bud Spencer anziché ai “Rabbits” di David Lynch).

Ma il punto è capire fin dove può spingersi oggi l'uso privatistico del mezzo cinematografico, e se per certi esperimenti ormai non sia più opportuna la piattaforma di youtube, che offre visibilità planetaria e garantisce perlomeno libertà di fruizione, piuttosto che la sala di un festival che sfrutta il pubblico ponendolo in una condizione di vittima passiva, marionetta del divertimento di un singolo, complice obbligato di un gioco dispettoso. Per tornare a Lynch, “INLAND EMPIRE” aveva già aperto il dibattito sulla mancanza di considerazione dell'utente finale, ma comunque il godimento estetico trasmesso dal maestro interveniva in favore di un'assoluzione con formula parziale. Per stessa ammissione di Gipi invece, non basta nemmeno questo a salvare “Sdff”, poiché “Il film non

ha nessuna velleità artistica, l'ho fatto solo per me, per avere un'occupazione mentale”.

Ma il punto è capire fin dove può spingersi oggi l'uso privatistico del mezzo cinematografico, e se per certi esperimenti ormai non sia più opportuna la piattaforma di youtube, che offre visibilità planetaria e garantisce perlomeno libertà di fruizione, piuttosto che la sala di un festival che sfrutta il pubblico ponendolo in una condizione di vittima passiva, marionetta del divertimento di un singolo, complice obbligato di un gioco dispettoso. Per tornare a Lynch, “INLAND EMPIRE” aveva già aperto il dibattito sulla mancanza di considerazione dell'utente finale, ma comunque il godimento estetico trasmesso dal maestro interveniva in favore di un'assoluzione con formula parziale. Per stessa ammissione di Gipi invece, non basta nemmeno questo a salvare “Sdff”, poiché “Il film non

ha nessuna velleità artistica, l'ho fatto solo per me, per avere un'occupazione mentale”.

Commenti: 1, ultimo il 29/11/2012 alle 17.10.42 - Inserisci un commento

In programmazione

Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico

"cime tempestose" (2026)2 cuori e 2 capanne2000 metri ad andriivka28 anni dopo: il tempio delle ossaagata christian - delitto sulle nevianaconda (2026)andando dove non so - mauro pagani, una vita da fuggiasco

NEW

angelus tenebrarumben - rabbia animalebuen camino NEW

chopin, notturno a parigiconan, il ragazzo del futurocrime 101 - la strada del criminedivine comedydomani interrogodue procuratorielena del ghettoellie e la citta' di smeraldofilmlovers!fratelli demolitorigiulio regeni - tutto il male del mondogoat - sogna in grandegreenland 2: migrationhambrehamnet - nel nome del figlioil dono piu' preziosoil falsarioil filo del ricatto - dead man's wireil mago del cremlino - le origini di putinil profeta (2025) NEW

il suono di una cadutaio+tejastimari: il rifugiokrakenla gioiala graziala piccola ameliela scelta di josephla scomparsa di josef mengelela stanza di marianala terza voltala villa portoghese R

la voce di hind rajabl'agente segreto (2026)lavoreremo da grandile cose non dettel'infiltratalo sconosciuto del grande arco NEW

lo scurumarty suprememelaniamemoria di una rivoltamercy: sotto accusa NEW

midas manmio fratello e' un vichingo NEW

miroirs no. 3 - il mistero di lauramissione sheltermy father's shadowno other choice - non c'e' altra sceltanorth - la regina delle nevi NEW

per un po'pillion - amore senza frenipolvo seran - polvere di stelleprendiamoci una pausaprimavera (2025)rental family - nelle vite degli altrireturn to silent hillscarlet NEW

scream 7send helpsentimental valuesiratsong sung blue - una melodia d'amoresorry, babyspongebob - un'avventura da piratistray kids: the dominate experiencethe long walk - se ti fermi muorithe rip - soldi sporchi NEW

tienimi presenteultimo schiaffouna di famigliawhistle - il richiamo della mortewider than the sky - piu' grande del cielo1069546 commenti su 53178 film

Ultimi film inseriti in archivio

ASH - CENERE MORTALEIL RAGAZZO CHE GRIDAVA AL LUPO… MANNAROLA PETITE DERNIERELJUBA - CORPO E ANIMAOPERAZIONE FIFASALARYMAN KINTAROSQUADRA OMICIDI CHIAMA COBRATERMINATOR WOMANTHE CRONETHE ISLAND (1985)WHO'S THE KILLER

Ultimo film commentato

Ultimo post blog

OSCAR 2018

3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

Speciali

Ultime recensioni inserite

in sala

IL MAESTRO (2025)

Regia: Andrea Di Stefano

Regia: Andrea Di StefanoInterpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech

Genere: commedia

Recensione a cura di The Gaunt

A HOUSE OF DYNAMITE

Regia: Kathryn Bigelow

Regia: Kathryn BigelowInterpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke

Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

archivio

SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA

Regia: Tim Fehlbaum

Regia: Tim FehlbaumInterpreti: John Magaro, Leonie Benesch, Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker, Ferdinand Dörfler, Solomon Mousley, Caroline Ebner, Daniel Betts, Leif Eduard Eisenberg, Sebastian Jehkul, Rony Herman, Jeff Book, Robert Porter Templeton, Stephen Fraser, Leon Dragoi, Doris Meier, Mark Ruppel, Christine Ulrich, Günther Wernhard, Antje Westermann, Harry Waterstone, Andreas Honold, Stefan Mittermaier

Genere: drammatico

Recensione a cura di The Gaunt

NOSFERATU (2024)

Regia: Robert Eggers

Regia: Robert EggersInterpreti: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Adéla Hesová, Milena Konstantinova, Stacy Thunes, Gregory Gudgeon, Robert Russell, Curtis Matthew, Claudiu Trandafir, Georgina Bereghianu, Jordan Haj, Kateřina Bílá, Maria Ion, Tereza Dušková, Liana Navrot, Mihai Verbintschi, Karel Dobrý, Andrei Sergeev, Matěj Beneš, Marek Pospíchal, Jan Filipenský, Alex East, Christian Dunckley Clark

Genere: horror

Recensione a cura di Harpo

Ultima biografia inserita

Casualmente dall'archivio

Novità e Recensioni

Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!

Chi glielo doveva dire alla Thompson che alla bella età di 66 anni si sarebbe trovata a interpretare un'arzilla vedova che si cuce le ferite da sola come un Rambo qualsiasi?

Chi glielo doveva dire alla Thompson che alla bella età di 66 anni si sarebbe trovata a interpretare un'arzilla vedova che si cuce le ferite da sola come un Rambo qualsiasi?