filmscoop.it blog, blog di cinema, news, interviste, approfondimenti, notizie dai festival, serie tv

al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy

Tutti i post per la categoria: Cinema registi

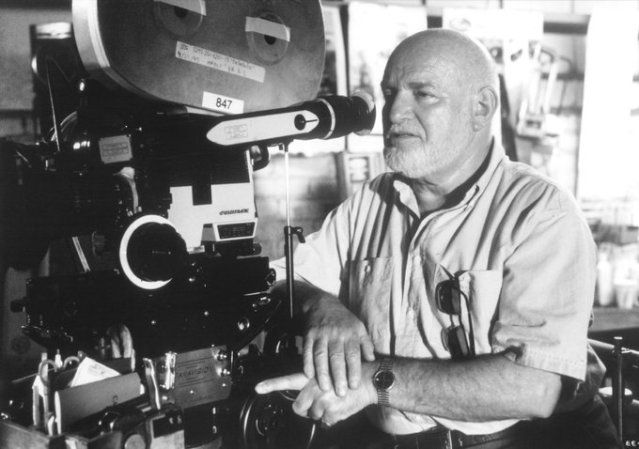

Il cinema di David Cronenberg

Pubblicato il 13/11/2012 08:42:10 da Gianluca Pari aka VincentVega1

Nicholas Tudor si guarda allo specchio. Il suo volto è paralizzato, il sudore bagna la sua fronte, l'orrore urla imprigionato dentro ai suoi occhi. La telecamera si abbassa e mostra il suo addome. Escrescenze si muovono sulla pelle, la disperazione si è fatta carne: maternità viscerale che cova nel corpo di un uomo.

Max Renn gestisce un'emittente televisiva, dà in pasto alla gente una realtà di plastica, la sua merce è l'immagine. Lui stesso diventerà vittima delle proprie illusioni, allucinazioni come ultimo appiglio alla realtà: “Gloria e vita alla nuova carne!”.

Seth Brundle ha superato i limiti della scienza, la sua condanna è la metamorfosi. Sperimenta una fusione molecolare-genetica con una mosca, insetto extraterrestre: peli ispidi sulla schiena, forza sovrumana, voracità sessuale, bisogno incontrollabile di morire.

Claire Niveau morde il feticcio di carne che tiene uniti due gemelli, ne strappa gli organi, i muscoli, i tessuti cellulari. Sangue di fratelli che diventa lacrima: inseparabili dalla nascita, soli nella morte. Cinema implosivo che indaga l'interno del corpo.

James Ballard si fonde con la meccanica della sua automobile. Metamorfosi compulsiva: la leva del cambio si accorpa ai tendini del braccio destro, il volante si avvinghia ai legamenti del braccio sinistro. Le sue gambe fungono da catalizzatore del proprio destino: quando vivere/accelerare o quando morire/frenare. Parola onomatopeica dello schianto: Crashhhhh!

Con il passare del tempo le immagini viste in un film si fanno sempre più confuse nella nostra mente. Inevitabilmente però piccoli ricordi rimangono vivi nel nostro immaginario, come una panoramica sfuocata o un frame perpetuo ricco di particolari più o meno significativi. Il cervello difficilmente abbandona le sensazioni che ci hanno scosso nell'inconscio, anche se queste hanno agito per un brevissimo lasso di tempo. Il cinema di David Cronenberg vive di queste sensazioni: guardare una sua pellicola significa portarsi dietro per sempre un tassello del suo pensiero, un respiro della sua arte, una breve sequenza del suo cinema. Egli mescola finzione e realtà senza possibilità di distinzione, ci insinua il sospetto ma non ce lo rivela, fa dell'illusione la disillusione e viceversa. È stilisticamente distante da cineasti come Fellini, Lynch, Buñuel o Bergman: non mostra immagini oniriche ma vive nell'onirismo e nel surreale. Crea film con intrecci lineari in un montaggio fluido e invisibile che consacra la fiducia dello spettatore in ciò che vede. Distrugge l'organismo contaminato dell'illusione del cinema fondendo la realtà e mostrandola nel video.

Nato a Toronto il 15 marzo del 1943 in una famiglia ebrea, Cronenberg viene ispirato e influenzato sin dai primi studi da geni della letteratura e del teatro quali Burroghs, Nabokov, Henry Miller e Beckett. Laureatosi in letteratura inglese inizia a girare i primi corti e mediometraggi spinto dalla estrema efficacia dello strumento cinematografico. I suoi primi lavori già sottolineano il tema centrale che accompagnerà poi tutti i suoi film futuri. In “Stereo” (1969) e “Crimes of the future” (1970) la mente umana razionale viene spiata dallo sguardo animale con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Lo sguardo di Cronenberg si concentra sull'uomo, ma soprattutto sul tema centrale già citato poche righe addietro ma non ancora rivelato: il corpo.

“Per me, all'inizio c'è il corpo. È ciò che siamo, ciò che abbiamo. Siamo tutti come degli attori che si agitano sulla scena della vita e la prima cosa che abbiamo sono i nostri corpi fisici, la nostra esistenza fisica. Nei miei film il corpo è sempre al centro. Gli giro attorno come fa un pianeta col sole, non me ne allontano mai. E se ciò accade, più me ne allontano, meno mi sento sicuro di me. Come se diminuisse la gravità.”

I cinema d'essai canadesi rifiutano di proiettare i primi film del regista perché in bianco e nero, privi di dialoghi e senza suono in presa diretta, così Cronenberg si vede costretto a conformare il suo stile. Il suo primo film commerciale si intitola “Shivers” (da noi tradotto come “Il demone sotto la pelle”), pellicola che nel 1975 gli porterà finalmente la popolarità. Esso è ambientato in un condominio dove uno strano virus si diffonde fra i suoi abitanti sino a scatenare l'anarchia totale. Non si tratta di uno dei soliti film sul contagio, ma di una profonda riflessione sulla repressione degli istinti umani. Conosciuto ormai anche negli Stati Uniti (paese che detesta, non ha mai girato una sola scena sul suolo americano) , Cronenberg con i suoi film seguenti diventa il rappresentante del body horror (da “The Brood” a “Scanners”, passando per “Rabid”) fino a girare il suo film ad oggi più importante e baluardo di un'epoca che ancora deve finire: “Videodrome” (1983). L'idea del film nasce dall'interesse che Cronenberg nutriva nei confronti di coloro che “si chiudono soli in casa per guardare videocassette porno” (sue testuali parole) ed è un saggio teorico sul mondo dei mass-media e sull'ambigua fascinazione e repulsione che l'occhio umano prova di fronte ai propri sogni e ai propri incubi. Angosce e allucinazioni del protagonista del film sono proprie di quella magnifica letteratura iniziata da Burroghs e Kafka, grandi ispiratori e maestri di vita del regista.

Ginecologo dell'incubo e dell'orrore, ostetrico della mutazione visiva, Cronenberg, dopo il suo film simbolo, gira su commissione il suo prodotto più commerciale, “La zona morta” (1983), senza però abbandonare il suo status di autore. Diventato ormai famoso in tutto il mondo, si dedica al remake di un datato film hollywoodiano con protagonista il mitico Vincent Price, “L'esperimento del dottor K.” (1958), stravolgendone la trama a favore di una maggiore introspezione del protagonista e di una mutazione splatter visivamente disturbante. Nel film Seth Brundle costruisce una macchina del teletrasporto composta da due capsule. Egli, provandola, incrocerà erroneamente il suo codice genetico con quello di una mosca ed inizierà una lenta mutazione in un insetto gigante. Esso prende il titolo di “The fly” (1986) ed è un'amara meditazione sul destino che obbliga i corpi all'immobilità per non perdere la reciproca attrazione che li unisce.

Diventato il suo più celebre film di cassetta, dopo “La mosca” Cronenberg realizza l'opera che segna una svolta importante nel suo stile: “Inseparabili” (1988). Il film racconta il rapporto malato e ossessivo di due gemelli ginecologi messo a rischio dall'incontro con una donna dall'utero triforcuto (ennesima alterazione, questa volta invisibile). Per la prima volta le mutazioni esposte da Cronenberg diventano interne, delle viscere, degli organi: scompaiono le scene forti e disturbanti e i personaggi manifestano il metaforico bisogno di rivoltarsi la pelle per mostrare la totale bellezza del corpo umano. Il regista canadese si spinge oltre al corpo, diventato irrappresentabile proprio per il volerne mostrare l'interno, e penetra nella mente dei suoi protagonisti. Mette in scena l'orrore del guardarsi dentro.

Agli inizi degli anni novanta Cronenberg realizza il suo progetto più importante, la traduzione cinematografica delle opere e della vita di William Burroghs, suo scrittore di riferimento nonché caro amico, dandogli il titolo di uno dei suoi libri più famosi: “Il pasto nudo”. Rimanendo in ambito letterario egli poi gira “Crash”, film basato sul libro omonimo di James G. Ballard, il primo romanzo pornografico eretto sulla tecnologia. Cinematograficamente è una rivoluzione: il film presenta le azioni dei suoi protagonisti per accumulo, senza una vera e propria trama di fondo, utilizzando la stessa struttura ossessiva e ripetitiva del porno. L'opera è una lucida riflessione sull'uomo e sulle sue mutazioni psicofisiche indotte da un sempre più stretto rapporto con le tecnologie, in questo caso le automobili.

“Abbiamo ormai incorporato l'automobile nella nostra comprensione del tempo, dello spazio, della distanza e della sessualità. Voler immergersi in tutto ciò in modo letteralmente fisico mi pare una buona metafora. C'è un desiderio di fondersi con la tecnologia.”

L'ultima metamorfosi della filmografia cronenberghiana, sviluppatasi negli ultimi vent'anni, ha reso il suo stile narrativo più fluido e la sua poetica più incisiva. È nato così “A history of violence” (2005), uno dei film più affascinanti del cinema moderno. Esso è un'efferata critica alla società, costruita sulla volubilità dei valori familiari e sulla perdita dell'identità.

In più di quarant'anni di carriera David Cronenberg è riuscito a trattare una serie innumerevole di temi, che ritornano ciclicamente in ogni suo film, come se fossero crimini del futuro: l'origine e la nascita, le paure e i desideri dell'infanzia, il corpo, la sessualità e la sessuologia, la mente con le sue allucinazioni e illusioni, la malformazione, la morte.

Il suo cinema è freddo e medico, ironico e crudele; esso però non evita di sedurci e ammaliarci: bisogna lasciarsi andare, come raramente avviene durante uno spettacolo cinematografico, alla allucinazione e alla finzione, e con esse tradurre in problema vero tutto ciò che il cinema presenta come reale.

E con il suo ultimo film, "Cosmopolis" (tratto da un racconto di De Lillo), Cronenberg aggiorna e approfondisce la sua intera filmografia, riuscendo a trattare i temi a lui più cari in maniera forse definitiva. Dopo non ci sarà più nulla, solo malattia e morte.

(Il pezzo è presente anche sul sito Il Bufalo.it)

Max Renn gestisce un'emittente televisiva, dà in pasto alla gente una realtà di plastica, la sua merce è l'immagine. Lui stesso diventerà vittima delle proprie illusioni, allucinazioni come ultimo appiglio alla realtà: “Gloria e vita alla nuova carne!”.

Seth Brundle ha superato i limiti della scienza, la sua condanna è la metamorfosi. Sperimenta una fusione molecolare-genetica con una mosca, insetto extraterrestre: peli ispidi sulla schiena, forza sovrumana, voracità sessuale, bisogno incontrollabile di morire.

Claire Niveau morde il feticcio di carne che tiene uniti due gemelli, ne strappa gli organi, i muscoli, i tessuti cellulari. Sangue di fratelli che diventa lacrima: inseparabili dalla nascita, soli nella morte. Cinema implosivo che indaga l'interno del corpo.

James Ballard si fonde con la meccanica della sua automobile. Metamorfosi compulsiva: la leva del cambio si accorpa ai tendini del braccio destro, il volante si avvinghia ai legamenti del braccio sinistro. Le sue gambe fungono da catalizzatore del proprio destino: quando vivere/accelerare o quando morire/frenare. Parola onomatopeica dello schianto: Crashhhhh!

Con il passare del tempo le immagini viste in un film si fanno sempre più confuse nella nostra mente. Inevitabilmente però piccoli ricordi rimangono vivi nel nostro immaginario, come una panoramica sfuocata o un frame perpetuo ricco di particolari più o meno significativi. Il cervello difficilmente abbandona le sensazioni che ci hanno scosso nell'inconscio, anche se queste hanno agito per un brevissimo lasso di tempo. Il cinema di David Cronenberg vive di queste sensazioni: guardare una sua pellicola significa portarsi dietro per sempre un tassello del suo pensiero, un respiro della sua arte, una breve sequenza del suo cinema. Egli mescola finzione e realtà senza possibilità di distinzione, ci insinua il sospetto ma non ce lo rivela, fa dell'illusione la disillusione e viceversa. È stilisticamente distante da cineasti come Fellini, Lynch, Buñuel o Bergman: non mostra immagini oniriche ma vive nell'onirismo e nel surreale. Crea film con intrecci lineari in un montaggio fluido e invisibile che consacra la fiducia dello spettatore in ciò che vede. Distrugge l'organismo contaminato dell'illusione del cinema fondendo la realtà e mostrandola nel video.

Nato a Toronto il 15 marzo del 1943 in una famiglia ebrea, Cronenberg viene ispirato e influenzato sin dai primi studi da geni della letteratura e del teatro quali Burroghs, Nabokov, Henry Miller e Beckett. Laureatosi in letteratura inglese inizia a girare i primi corti e mediometraggi spinto dalla estrema efficacia dello strumento cinematografico. I suoi primi lavori già sottolineano il tema centrale che accompagnerà poi tutti i suoi film futuri. In “Stereo” (1969) e “Crimes of the future” (1970) la mente umana razionale viene spiata dallo sguardo animale con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Lo sguardo di Cronenberg si concentra sull'uomo, ma soprattutto sul tema centrale già citato poche righe addietro ma non ancora rivelato: il corpo.

“Per me, all'inizio c'è il corpo. È ciò che siamo, ciò che abbiamo. Siamo tutti come degli attori che si agitano sulla scena della vita e la prima cosa che abbiamo sono i nostri corpi fisici, la nostra esistenza fisica. Nei miei film il corpo è sempre al centro. Gli giro attorno come fa un pianeta col sole, non me ne allontano mai. E se ciò accade, più me ne allontano, meno mi sento sicuro di me. Come se diminuisse la gravità.”

I cinema d'essai canadesi rifiutano di proiettare i primi film del regista perché in bianco e nero, privi di dialoghi e senza suono in presa diretta, così Cronenberg si vede costretto a conformare il suo stile. Il suo primo film commerciale si intitola “Shivers” (da noi tradotto come “Il demone sotto la pelle”), pellicola che nel 1975 gli porterà finalmente la popolarità. Esso è ambientato in un condominio dove uno strano virus si diffonde fra i suoi abitanti sino a scatenare l'anarchia totale. Non si tratta di uno dei soliti film sul contagio, ma di una profonda riflessione sulla repressione degli istinti umani. Conosciuto ormai anche negli Stati Uniti (paese che detesta, non ha mai girato una sola scena sul suolo americano) , Cronenberg con i suoi film seguenti diventa il rappresentante del body horror (da “The Brood” a “Scanners”, passando per “Rabid”) fino a girare il suo film ad oggi più importante e baluardo di un'epoca che ancora deve finire: “Videodrome” (1983). L'idea del film nasce dall'interesse che Cronenberg nutriva nei confronti di coloro che “si chiudono soli in casa per guardare videocassette porno” (sue testuali parole) ed è un saggio teorico sul mondo dei mass-media e sull'ambigua fascinazione e repulsione che l'occhio umano prova di fronte ai propri sogni e ai propri incubi. Angosce e allucinazioni del protagonista del film sono proprie di quella magnifica letteratura iniziata da Burroghs e Kafka, grandi ispiratori e maestri di vita del regista.

Ginecologo dell'incubo e dell'orrore, ostetrico della mutazione visiva, Cronenberg, dopo il suo film simbolo, gira su commissione il suo prodotto più commerciale, “La zona morta” (1983), senza però abbandonare il suo status di autore. Diventato ormai famoso in tutto il mondo, si dedica al remake di un datato film hollywoodiano con protagonista il mitico Vincent Price, “L'esperimento del dottor K.” (1958), stravolgendone la trama a favore di una maggiore introspezione del protagonista e di una mutazione splatter visivamente disturbante. Nel film Seth Brundle costruisce una macchina del teletrasporto composta da due capsule. Egli, provandola, incrocerà erroneamente il suo codice genetico con quello di una mosca ed inizierà una lenta mutazione in un insetto gigante. Esso prende il titolo di “The fly” (1986) ed è un'amara meditazione sul destino che obbliga i corpi all'immobilità per non perdere la reciproca attrazione che li unisce.

Diventato il suo più celebre film di cassetta, dopo “La mosca” Cronenberg realizza l'opera che segna una svolta importante nel suo stile: “Inseparabili” (1988). Il film racconta il rapporto malato e ossessivo di due gemelli ginecologi messo a rischio dall'incontro con una donna dall'utero triforcuto (ennesima alterazione, questa volta invisibile). Per la prima volta le mutazioni esposte da Cronenberg diventano interne, delle viscere, degli organi: scompaiono le scene forti e disturbanti e i personaggi manifestano il metaforico bisogno di rivoltarsi la pelle per mostrare la totale bellezza del corpo umano. Il regista canadese si spinge oltre al corpo, diventato irrappresentabile proprio per il volerne mostrare l'interno, e penetra nella mente dei suoi protagonisti. Mette in scena l'orrore del guardarsi dentro.

Agli inizi degli anni novanta Cronenberg realizza il suo progetto più importante, la traduzione cinematografica delle opere e della vita di William Burroghs, suo scrittore di riferimento nonché caro amico, dandogli il titolo di uno dei suoi libri più famosi: “Il pasto nudo”. Rimanendo in ambito letterario egli poi gira “Crash”, film basato sul libro omonimo di James G. Ballard, il primo romanzo pornografico eretto sulla tecnologia. Cinematograficamente è una rivoluzione: il film presenta le azioni dei suoi protagonisti per accumulo, senza una vera e propria trama di fondo, utilizzando la stessa struttura ossessiva e ripetitiva del porno. L'opera è una lucida riflessione sull'uomo e sulle sue mutazioni psicofisiche indotte da un sempre più stretto rapporto con le tecnologie, in questo caso le automobili.

“Abbiamo ormai incorporato l'automobile nella nostra comprensione del tempo, dello spazio, della distanza e della sessualità. Voler immergersi in tutto ciò in modo letteralmente fisico mi pare una buona metafora. C'è un desiderio di fondersi con la tecnologia.”

L'ultima metamorfosi della filmografia cronenberghiana, sviluppatasi negli ultimi vent'anni, ha reso il suo stile narrativo più fluido e la sua poetica più incisiva. È nato così “A history of violence” (2005), uno dei film più affascinanti del cinema moderno. Esso è un'efferata critica alla società, costruita sulla volubilità dei valori familiari e sulla perdita dell'identità.

In più di quarant'anni di carriera David Cronenberg è riuscito a trattare una serie innumerevole di temi, che ritornano ciclicamente in ogni suo film, come se fossero crimini del futuro: l'origine e la nascita, le paure e i desideri dell'infanzia, il corpo, la sessualità e la sessuologia, la mente con le sue allucinazioni e illusioni, la malformazione, la morte.

Il suo cinema è freddo e medico, ironico e crudele; esso però non evita di sedurci e ammaliarci: bisogna lasciarsi andare, come raramente avviene durante uno spettacolo cinematografico, alla allucinazione e alla finzione, e con esse tradurre in problema vero tutto ciò che il cinema presenta come reale.

E con il suo ultimo film, "Cosmopolis" (tratto da un racconto di De Lillo), Cronenberg aggiorna e approfondisce la sua intera filmografia, riuscendo a trattare i temi a lui più cari in maniera forse definitiva. Dopo non ci sarà più nulla, solo malattia e morte.

(Il pezzo è presente anche sul sito Il Bufalo.it)

Categorie: Cinema registi, Cinema approfondimenti

Commenti: ancora nessun commento al post. Inserisci un commento

Prometheus vs Avatar. R. Scott vs Obama.

Pubblicato il 25/10/2012 08:43:28 da Stefano Santoli

Povero Ridley Scott. Il tuo “Prometheus” è squilibrato, modesto, ridicolo sotto vari punti di vista. Non funzionano né i personaggi né alcune situazioni. Ma di questo hanno già parlato legioni di critici e spettatori. Però. A parte questo. In nome di quale ragione commerciale, Ridley, hai ritenuto di poter sporcare la faccia a uno dei tuoi due unici veri capolavori, accettando la sceneggiatura di Jon Spaihts e Damon Lindelof, che è così spudoratamente reazionaria? Non è la prima volta che fai un film criptatamente politico. Ma doveva essere proprio così biecamente nostalgico verso gli Stati Uniti di Bush? “Prometheus” è repubblicano sino al midollo. E, in questo momento, anti-Obama. Ottuso, gretto, è stato concepito da menti che stanno agli Stati Uniti progressisti come il Kowalski all’inizio di "Gran Torino” sta al Kowalski che si immola nel finale del film di Eastwood del 2008. Anti-democratico, “Prometheus” è tristemente anti-idealista. E anti-“Avatar”.

Di solito mi guardo dal manicheismo: ma in questo caso voglio essere manicheo. "Avatar" è altrettanto politico di “Prometheus”. Ma “Prometheus”, oltre a essere fatto parecchio male, è intriso di negatività e pessimismo, e – ciò che è peggio – se ne compiace. “Avatar” è un film meraviglioso, innovativo se non altro tecnicamente, ma soprattutto regala un sentimento di speranza coniugato a valori molto importanti*: “Prometheus”, oltre a utilizzare il 3D in maniera completamente insulsa (il 3D che proprio “Avatar”, nel bene e nel male, ha sdoganato) deliberatamente distrugge ogni speranza, e nemmeno ci regala la soddisfazione di spiegarci perché.

Elizabeth Shaw e Charlie Holloway sono descritti come due ingenui idealisti che credono nelle favole: l’universo là fuori non è popolato da alieni che potrebbero insegnarci quell’armonia che la genìa umana ha perduto, ma bramano solamente di distruggerci come fossimo un fastidioso formicaio. “Prometheus” si rivolta sadicamente contro quello spettatore che, credulone, si era illuso di poter contare su una trama diversa, ricca di chissà quali rivelazioni, dopo quell’incipit prometeico che rimane irrisolto e avulso rispetto agli sviluppi della trama. “Prometheus” è un film oscuro, che è rimasto fermo al cinema di fantascienza degli anni ’50: in piena guerra fredda, quando gli alieni erano cattivi e ci volevano distruggere. Il che, oggi, equivale un po’ a fare un film western in cui gli indiani siano collezionisti di scalpi: potrebbe funzionare solo come parodia (ciò che nella fantascienza fece Tim Burton con “Mars attacks!”). E non mi si dica che pure “Alien” era sostanzialmente fermo a quel tipo di fantascienza, perché in "Alien" non c’era alcuna intelligenza nemica che volesse la nostra distruzione, e la denuncia sottesa al film era piuttosto contro le logiche distorte che presiedono spesso le scelte compiute dagli uomini: la Compagnia aveva tenuto l’equipaggio all’oscuro dello scopo della missione (introdurre l’alieno a bordo, per fini militari). “Prometheus” deliberatamente ignora oltre quarant’anni di cinematografia hollywoodiana, da “Piccolo grande uomo” ad “Avatar” passando per “Incontri ravvicinati del terzo tipo” e Balla coi lupi.

Ne esce un film che, ad ogni modo e comunque la si pensi, resta squilibrato, modesto, ridicolo e patetico. Non so come fare per accontentarmi del baraccone. Non so che farmene, di questo baraccone. Ma so che, se Bush non avesse vinto le elezioni del 2000 (coi brogli in Florida), probabilmente il XXI secolo sarebbe cominciato in modo diverso. E di questo stiamo ancora scontando tutti le conseguenze. Un film non è mai solo un film. Specie se è un blockbuster.

* sul mio alto concetto di Avatar rimando al mio commento al film

Categorie: Generi fantascienza, Cinema in uscita, Cinema registi, Cinema riflessioni sparse

Commenti: ancora nessun commento al post. Inserisci un commento

Fatti e misfatti

Pubblicato il 16/10/2012 08:36:39 da kowalsky

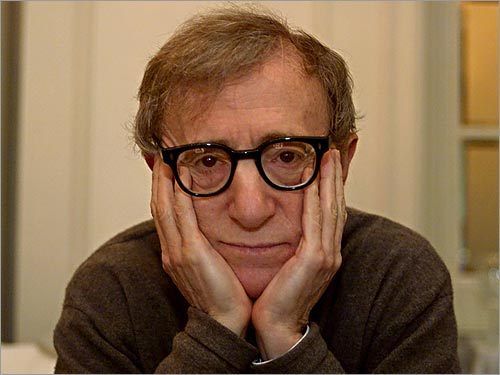

Provate a immaginare una donna o un uomo bellissimi, 1.90 di altezza, corporatura slanciata e longilinea, oppure possente e prestante nella sua fisicità, la/lo osservate con ammirazione, invidia, desiderio, poi improvvisamente notate qualcosa che non va... vi accorgete magari che indossa un paio di scarpe scadenti o che la gonna o i pantaloni sono macchiati o sdruciti, o ancora si nota il segno di una cucitura dove prima c'era uno strappo. Ebbene, è un po' quello che accade ai talenti del cinema quando latitano le idee, o vivono di rendita. Primo, honoris causa, può essere Woody Allen, l'autore più autoreverenziale del cinema, che non a caso si è concesso a un film-biografia di recente, del tipo "io penso... e vi spiego quello che penso". Da bignami-spiritual guide di Diane Keaton e Mia Farrow - sue ex-compagne - a talent-scout in diverse sceneggiature dove scova negli altri; poco importa se pugili suonati o pornostars, il talento che la sua corporatura gracile non è mai riuscita a concretizzare. Ma dal formidabile “Broadway Danny Rose” di qualche lustro fa, siamo arrivati a un improbabile dilettante allo sbaraglio che canta romanze Verdiane sotto la doccia, come nell'ineffabile e tremendo "To Rome With Love". Tra tante legittime stroncature, c'è anche chi ha trovato sincero il (cattivo) gusto del souvenir d'Italie di Allen, collocandolo nell'ottica di una modernità tutto sommato innocua e indolore. E' un po' la solita storia di chi tra citazioni decorose del cinema classico americano e fissazioni Felliniane, trova tardivamente il modo meno nobile di citare lo Sceicco Bianco del Maestro, oramai totalmente vinto e sconfitto dal suo stesso antico amore... bene ha fatto Sydney Pollack, negli ultimi anni della sua carriera, a riciclarsi come attore. Proprio con Woody Allen ("Mariti e Mogli") e persino con Kubrick, a cui si deve un ruolo da entertainment talmente odioso che rimarrà impresso nella memoria più dei suoi film da regista ("Eyes Wide Shut"). Perché, volenti o nolenti, non trovano più spazio nei ricordi capolavori come "Non si uccidono così anche i cavalli?", "Come eravamo" o "Il cavaliere elettrico" ma nella nostra memoria resta l'onta miserevole di quel "Destini Incrociati" che appartiene di fatto alla Lista Nera dei peggiori soggetti che Hollywood abbia mai scritto, una via di mezzo pietosa tra “Love story” e “Che cosa è successo tra mio padre e tua madre?” di Billy Wilder, scritto però da un commerciante di hamburger.

La palma del peggior declino nella carriera di un regista va però a John Schlesinger, di cui non finiremo mai di spellarci le mani di applausi per le meravigliose storie che ha raccontato fino all'inizio degli anni '80. Qualcosa comincia a scricchiolare con “Yankees”, ma si fa perdonare una buona fotografia e persino una certa retorica autoriale. Il peggio viene dopo. Tutto sommato “Il gioco del falco” è stato un visto poco visto e visto male, troppo controbilanciato tra pretese d'autore ed effettismo da box-office, comunque realizzato con innegabile mestiere. "The innocent", invece, è proprio un'accozzaglia spionistica senza capo né coda che nemmeno il grand-guignol (la scena del cadavere fatto a pezzi) salva dal fallimento commerciale e artistico. Come se non bastasse, il vecchio John, che nel frattempo ha comodamente mandato in pensione la sua proverbiale cattiveria e asperità, anziché se stesso, realizza “Sai che c'è di nuovo?”, sorta di Canto del Cigno che farebbe rivoltare dalla tomba nientemeno che Tchaikovskji. In tempi dove era così cool rappresentare i gay in tutto il loro coming out (e Rupert Everett l'aveva fatto) cosa c'è di meglio - anzi di peggio - di un attore effeminato che solletica i pruriti morali facendo coppia fissa con la signora Ciccone, in arte M.?

Puoi attraversare una vita senza speranze, e chiederti come mai Terrence Malick abbia usato gli scarti del meraviglioso “The tree of life” per fare un nuovo film, ma “To the wonder” non è spiaciuto a tutti. C'è da chiedersi solo se questa utopistica fede nella bellezza che vacilla riuscirà mai a trovare una risposta, o dovremmo attendere un'ulteriore intervista all'autore più segregato e misterioso del mondo per fare chiarezza. Di autori dal grande passato che si sono trovati in crisi col loro presente il cinema è pieno, pensiamo a De Sica prima della morte, a "Lo chiameremo Andrea" e soprattutto "Il viaggio", ultima tristissima fatica che riesce a rovinare 17 splendide pagine di una magnifica novella di Pirandello; ma non si riesce a perdonare nemmeno il Leone alla carriera, Francesco Rosi, che prima di un passabile ma freddo adattamento di Primo Levi, "La tregua", ha avuto l'incoscienza di seminare l'incauto terrore negli spettatori grazie a Gabriel Garcia Marquez e al suo "Cronaca di una morte annunciata". E' davvero una morte annunciata per il regista, quella di un film che nei primi piani ricorda tremendamente (è stato citato da loro?) lo spot di Dolce&Gabbana per la pubblicità di un profumo in una dimensione mediterranea fatta di eros e passioni frenate. Dopo l'appassionante "Nuovomondo", ormai di antica memoria, si fatica a riconoscere l'Emanuele Crialese che tanta attenzione aveva destato tra i critici nel suo film più recente, benedetto da un Santino prefabbricato che sembra non disdegnare nemmeno Ermanno Olmi nel suo "Villaggio di cartone". Modesto film che nemmeno la tracotante rigidità dell'autore riesce a trasformare in autentica poesia. La svolta pirotecnica ed europea di Abbas Kiarostami ha sicuramente affascinato qualche cinefilo appassionato di Rohmer e Rivette nel suo "Copia conforme", ma non esattamente chi gli aveva aperto il cuore con "Dov'è la casa del mio amico?", "Sotto gli ulivi", o "Il sapore della ciliegia". Cercando di sottrarsi alla dimensione minimalista (e poco europea, ma chi l'ha detto? Dicono niente i nomi di Bresson e Antonioni?) del suo cinema iraniano, il regista di Teheran gira in Francia il suo film più spocchioso, profumato non più dai panorami brulli dell'ex-Persia ma da qualche lavanda acquistata nel centro di Grasse, in Provenza. Il risultato è imbarazzante nella sua inutilità: dialoghi estenuanti sul senso della vita si prolungano fino alla fine, dandoci per questa ragione l'immagine di quel tipo di cinema che piace troppo alla critica d'essai ma che per altre ragioni abbiamo sempre odiato nel linguaggio tipicamente europeo. Bisogna sperare che Allen torni a New York e Kiarostami in Iran (sembra l'abbia già fatto)? Altrimenti la loro corsa contro il tempo perderà di sicuro, e del resto i misfatti restano incustoditi nella memoria, come perenni vergogne da dimenticare, sollevando tonnellate di polvere sui capolavori che ci hanno dimenticato.

Categorie: Cinema registi

Commenti: 6, ultimo il 23/10/2012 alle 20.18.34 - Inserisci un commento

L’Odissea del cinema

Pubblicato il 15/10/2012 08:38:07 da Stefano Santoli

Mark Cousins è un genio. Mark Cousins è un pazzo. Mark Cousins è l’autore di un documentario di 15 ore sulla storia del cinema, che si chiama “The Story of film”: prodotto per il canale televisivo More4, presentato al Toronto Film Festival, è ora in alcune sale italiane, distribuito dalla Bim (Dio li benedica), e il 4 dicembre prossimo sarà disponibile in dvd. Un cofanetto di 5 dvd che non vedo l’ora di acquistare.

Vedere il film al cinema è un po’ complicato. Come si fa a distribuire un film di 15 episodi? Un po’ come Heimat, lo si proietta a puntate. Siccome ogni episodio dura un’ora, il film è stato suddiviso in sette parti (sì, l’ultima dura 3 ore), ciascuna delle quali esce la settimana successiva alla precedente. Il problema è che il film viene proiettato soltanto una sera alla settimana, in pochissime sale di nove città italiane (nella maggior parte delle città la prima parte, comprendente i primi 2 episodi, è stata proiettata martedì 25 settembre scorso. A Firenze la proiezione è stata anticipata di una settimana; a Mestre slittata di una).

Ora vi starete chiedendo, perché non si sia pensato bene di distribuire direttamente in qualche canale televisivo un’opera del genere. Al di là degli ovvi motivi di ordine finanziario (“The story of film” evidentemente non interessava a nessun canale televisivo nostrano…), le ragioni sono qualitative. Il lavoro di Mark Cousins è di valore superiore.

E’ per questo che attendo con impazienza l’uscita del cofanetto.

Ho potuto vedere due episodi in anteprima, ed è stato un trip. O, se preferite, un orgasmo cinefilo.

Mark Cousins reinventa la storia del cinema tradizionale, guidato da due parole chiave: innovazione e ribellione. Per raccontare il nuovo cinema americano degli anni ’70, per dire, non comincia dove ogni manuale di storia del cinema comincerebbe – cioè da Coppola, da Scorsese, dalla factory di Corman o da “

Gangster Story”. I mostri sacri del New American Cinema li lascia per ultimi, e non ci fa vedere “Il Padrino”: semmai “Taxi driver”. Ma lui inizia dalla satira (da “MASH” e “Comma 22”), prosegue con la contestazione e con il cinema dei neri d’America (appassionandoci a Charles Burnett e al suo “Killer of sheep”). Infine si dedica a un’intervista a Paul Schrader, con il quale discute – fra le altre cose – della citazione con cui “American gigolo” omaggia nel finale “Pickpocket” di Bresson…

A proposito delle interviste: c’è da dire che il documentario di Mark Cousins in questo è molto lontano dall’impianto dei documentari tradizionali. Poche le interviste, molte le scene girate direttamente da Cousins stesso sui luoghi del cinema (decine di paesi esplorati, in sei continenti), adattando il proprio stile a quello del cinema e dell’epoca di cui sta parlando, per suggerire anche attraverso le immagini – di grande sensibilità, peraltro – e rendere più agevole la comprensione del discorso che, di volta in volta, conduce.

A parte le scene girate direttamente da Cousins, però, a farla da padrone è il cinema stesso, attraverso le circa mille scene di film scelte da Cousins. “The story of film” è un condensato di storia del cinema che si mostra: se per Hitchkock il cinema era la vita senza i momenti noiosi, il monumento eretto da Cousins alla storia del cinema è una sorta di trailer di 15 ore del cinema tutto, di tutti i tempi e di tutte le latitudini. Senza i momenti noiosi.

In più, come dice Cousins, “parlare con Baz Luhrmann della scena dell’acquario in Romeo + Giulietta e poi montare la sua voce sulla sequenza dell’acquario è qualcosa di molto più intimo e vicino al film, che non limitarsi a scrivere di quella scena”.

La cosa più bella di tutto ciò è l’equilibrio formidabile tra capacità di “insegnamento” e capacità di coinvolgimento. Durante i due episodi che ho visto, non ho avuto un momento di noia, un sussulto di impazienza o una fase di smarrimento. Quando Cousins ti parla di film che ami o che comunque conosci, ti sollecita nuove suggestioni e ti apre una prospettiva, uno sguardo ulteriore. Quando Cousins si addentra in territori a te poco noti o del tutto sconosciuti, si lascia seguire perfettamente, pur con un ritmo sempre incalzante (e mai prolisso). Quel che ti rimane è la sensazione che, prima di aver avuto la fortuna di imbatterti in “The story of film”, conoscevi molto meno di quel che credevi, e, insieme a questa, la sensazione di avere di fronte un universo ancora inesplorato. E, per di più, con sottomano le mappe per orientarti, e i percorsi da seguire.

Affascinante.

Lo stile di Cousins va di pari passo alla sua strabordante cinefilia: appassionato, e allo stesso tempo lucido, è per lo più distante dall’accademia, incentrato com’è sui due pilastri portanti costituiti dalla “ribellione” e dall’ “innovazione” (che meraviglia il discorso sulla profondità di campo, nel quinto episodio!, con fior fior di scene che esemplificano quello che la voce narrante spiega, o per meglio dire scene nobilitate e rese trasparenti, nei loro valori formali, stilistici ed artistici, mentre la voce fuori campo te li illustra!).

Che altro ancora dire? In attesa di riparlarne a visione completa, qualche dato di produzione, che soddisfa la curiosità di chi, come me, si è chiesto come diavolo abbia fatto questo genio, questo pazzo nordirlandese di Belfast, a realizzare un lavoro simile. Cousins di persona è un ragazzo simpaticissimo, che assomiglia un po’ a Morrissey, dalle osservazioni acute e stimolanti, e dal ciuffo riccio, che sprizza da tutti i pori la sua passione per il cinema (all’intervista con la stampa si è presentato con una t-shirt con su scritto “cinephile”). Leggo le sue note biografiche: tutto è nato da un libro, “The story of film” appunto, risalente ai primi anni 2000, scritto di getto in undici mesi: un libro privo di troppi tecnicismi (e ci credo, visto che anche il film parla un linguaggio assai semplice e fruibile anche dai “non addetti ai lavori”), e destinato al grande pubblico. …Spero sia presto tradotto anche in Italia.

Nel 2005, a Cousins fu proposto di girare un documentario a partire dal suo libro: quello che inizialmente era già un ambizioso progetto della durata preventivata di tre ore, nel corso dei suoi oltre cinque anni di gestazione è lievitato a quello che vediamo adesso, ossia il primo documentario integrale che illustra la storia del cinema attraverso i film.

Delirante, forse, nella sua ambizione di concentrarsi “enciclopedicamente” sull’insieme, ma pur sempre qualcosa che - mi pare - non era stata ancora mai tentata da nessuno, sotto questa forma. E, quel che più conta, è un’operazione completamente riuscita. E se così è – e diavolo se lo sembra, dai due episodi che ho visto – lo è grazie non solo al talento e alla competenza, all’originale intelligenza del suo autore. Che saranno tante finché si vuole: ma, come dice proprio Cousins, il suo “è un atto d’amore per il cinema”.

Un atto d’amore che innamora.

PS: qui trovate la lista completa del migliaio di film che potrete vedere, guardando “The story of film”. Ordinati per episodi.

Come abbiano fatto davvero con i copyright, non me lo chiedete.

Categorie: Cinema in uscita, Cinema registi, Cinema approfondimenti, Cinema tecnica cinematografica

Commenti: 2, ultimo il 15/10/2012 alle 13.13.12 - Inserisci un commento

L’orgia del potere, Salò di Pasolini

Pubblicato il 05/10/2012 08:35:28 da kowalsky

Il controverso Salò di Pasolini è uno di quei film davanti ai quali lo spettatore prova un sdegnoso rifiuto o una passiva accettazione, arrivando al punto - oh è capitato già - di compensare con il riso l'univoco imbarazzo e disgusto per certe scene e contenuti. Passa alla storia come il film più estremo che sia mai stato girato, anche se in realtà assistiamo a una metafora hard della nostra condizione sociale. In una vecchia edizione della mostra del Cinema, la retrospettiva dedicata al cinema di Pasolini mise in rilievo questa duplicità. Gli spettatori - davanti al Salò - ridevano di gran gusto (erano tutti sadici? Recitavano una parte?) tanto che alla fine viene da pensare che a recitare la parte di aguzzini nel film non avrebbero deluso. E' un po' come quando, durante una puntata di Quark, un esperimento come quello di un film tedesco che metteva in scena torturatori e vittime mostrò quanto ambo le parti si integravano perfettamente nei loro ruoli trasformando la loro indole in quella di spietati carnefici o remissive vittime. Il Salò è anche un film che rivela sempre nuovi particolari, particolari che ovviamente sfuggono ai molti che - come biasimarli? - promettono di non voler più vedere quel film per il resto della loro vita. E' interessante notare quanto il film faccia perno su una forma grottesca di mise en scène - da De Sade all'Inferno Dantesco - che non disdegna toni ironici, con tratti anche esilaranti (v. la sequenza dei matrimoni combinati anche tra persone dello stesso sesso, e la stucchevole rappresentazione della/o sposa/o degna di uno spettacolo di Copi). E tutta la citazione da Commedia dell'Arte, omaggio al film Femmes Femmes di Paul Vecchiali (con le stesse attrici di quel film, Helene Surgere e Sonia Savange) è un siparietto che riesce miracolosamente a far ridere carnefici e vittime allo stesso tempo. In realtà accade per la seconda volta, dopo la presentazione - forse ignara forse no - delle future vittime davanti alla battuta di un laido personaggio che sembra uscìto davvero dal cinema fascista del cinema italiano di regime, un'Annibale Ninchi magari... Quanti hanno letto la rappresentazione Neutrale del Marchese de Sade? Ebbene, privato delle immagini più scellerate (una parola che nel libro ricorre spesso, scellerate, e quasi sempre in maniera "positiva") le pagine Sadiane trovano un'antidoto brusco alla parola Libertà, idealizzata come una gabbia di perversioni tra le più abbiette e ripugnanti del genere umano, facendo leva sul piacere come forma di distruzione di massa, e contestandone proprio l'implicito effetto erotico. E anche per questa ragione il testo di De Sade non potrà mai essere assunto a livello pornografico, perchè dal piacere trae la sostanza nichilista e iconoclasta del dolore assoluto, della consumazione cerebrale mentale psicologica e fisica della carne e del desiderio. A Pasolini l'aspetto sado-maso di De Sade non interessa, salvo perfezionarlo attraverso un potere temporale che come ammise egli stesso "vale per tutti i tempi". Pasolini ricorda di "odiare il potere che subisce", mettendo in scena la rivolta totale contro il consumismo, il conformismo, le imposizioni sociali. Per questo il Salò può essere nato vecchio, essendo un'operazione che stabilisce, con un nesso temporale preciso ma allo stesso modo infinito, il contesto dell'apologia fascista. Pasolini non perdona agli italiani la complicità alla Repubblica di Salò, al fascismo, denunciando l'eterna condanna a cui siamo stati predestinati fin dalla nostra nascita. E' un fascismo che non ha chiuso i battenti nel dopoguerra, ma che sotto mentite spoglie ha perpetrato altrettanti furti e ignominie trasformandosi in un rituale piccolo-borghese centrista e totalitario.

Come vedranno gli spettatori che ancora provano interesse per il Salò, le vittime - che vengono dal mondo rurale - ben prima, sembra dirci, della rivolta del mondo contadino agiografata dal Bertolucci di Novecento - non riescono quasi mai a ribellarsi alla loro condizione, anzi sembra quasi non provino alcun interesse nel farlo. E' l'aguzzino che li sequestra la loro condanna oppure la proverbiale ignoranza di un mondo assuefatto alla propria condizione, privo pertanto di sogni ed esperienza? Tra i ragazzi prigionieri il figlio di un rivoluzionario è il primo a lasciarsi sopraffare nella sua prigionia, dimenticando i valori del padre e magari il nome del proprio padre. Ma esiste anche un'altra esperienza sottile che comunica disagio e impotenza davanti all'ideologia: uno dei soldati "fascisti" viene improvvisamente scoperto a copulare con una serva di colore (Ines Pellegrini) e prima di essere fucilato solleva fieramente il pugno chiuso in segno di sfida e di vittoria. Più complessa la sequenza, verso l'epilogo finale, del suicidio di Sonia Savange, la pianista, dove non si assiste realmente a un autentico senso di colpa per aver collaborato - anche se da tacita caratterista - a un simile disegno di morte e devastazione insieme a tutti gli altri. Come davanti a un punto interrogativo, lo spettatore ama percepire che sia così, lasciando il dubbio sulla nobile arte della musica costretta a fare i conti con l'esperienza succedanea della violenza visiva e concreta di quanto accade attorno a lei. La rappresentazione del film è molto raffinata, se si tiene conto dei costumi di Caterina Boratto o Elsa de Giorgi o Helene Surgere (le meretrici principali del film) mentre raccontano le loro scandalose esperienze. Il culmine della spettacolarità, anzi dell'anti-spettacolarità arriva proprio nel finale, davanti al quale sembra di assistere a un'omaggio al cinema espressionista muto ritualizzato con schemi prefissati del cinema nordico europeo più all'avanguardia (pensiamo a Carl Theodore Dreyer). La mise en scène è in b/n, rispetto ai barocchismi cromatici di gran parte delle sequenze del resto del film.

"C'era un'atmosfera particolare, sembrava di vivere nella realtà" ricorda un'attrice del film, ovviamente una delle "vittime" più memorabili. Scorrono allora i ricordi di quel forte senso di pericolo davanti a un cast di attori che visse Sodoma e Gomorra con la stessa inquietante percezione della realtà di un fatto di cronaca che poteva riguardarli più da vicino.

Quando ascoltiamo Elsa De Giorgi rievocare le pagine più oscure e raccapriccianti del libro di De Sade non possiamo fare a meno di provare una sorta di morboso interesse ma anche di sollievo davanti alle possibilità che questi aneddoti avessero una loro dimensione visiva e cinematografica. Ed è come dire che il film poteva essere molto più estremo e visivamente intollerabile di quanto non sia stato nella realtà. Ma forse è un'altra indicazione del disinteresse di Pasolini per i cosiddetti "fatti sadici", rispetto a un messaggio sociale tanto forte quanto - come vedremo in seguito - fortemente frainteso.

Il disgusto prende il sopravvento sull'immaginario, al punto che la scatologia (le feci del film erano in realtà, come ammise Paolo Bonacelli, cioccolata ricoperta di canditi) diventa letale soprattutto per l'atto simbolico tradotto come coprofiliaco.

Con Salò Pasolini mette in scena la rivolta totale di quanto aveva già abbondamente rivelato negli anni precedenti, una rivolta verso un sistema che diventa totalitario, fortemente dadaista - come indicato da qualcuno - ma definitivo. La sua brutalità è fortemente espressa fino all'eccesso, salvo preservare una sua intima, per quanto cruda, natura poetica, nell'esibizione dei nudi integrali, nell'inesperienza di ragazzi e ragazze, nella verginità di un rito consumato nella vitalità eterna e dolorosa della sopravvivenza, o della morte. In realtà in questo Inferno decorato da pitture del Rinascimento o da diafane rappresentazioni Giottesche, la prigione sociale coinvolge tutti, specialmente i carnefici, afflitti dalla condizione disperata e inesorabile della ricerca infinita di un piacere mortale, nella liberazione dalle loro infinite perversioni e crudeltà.

Categorie: Cinema registi

Commenti: 10, ultimo il 09/10/2012 alle 21.26.08 - Inserisci un commento

In programmazione

Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico

40 secondiabout luisallevi - back to lifeammazzare stancaanemoneanna (2025)articolo 1attitudini: nessuna

NEW

avatar - fuoco e cenerebobo'breve storia d'amorebrunello - il visionario garbatobugoniabuon viaggio, mariebus 47caravaggio a roma - il viaggio del giubileocarmen e' partitac'e' un posto nel mondoc'era una volta mia madrecinque secondidead of winterdepeche mode: mdie my lovedj ahmetdracula - l'amore perdutodreams (2025)due famiglie, un funeraleeddingtoneternity (2025)evenfantasma in guerra NEW

father mother sister brotherfive nights at freddy's 2frankenstein (2025)fuori la verita'gioia miagiovani madriheidi - una nuova avventurai colori del tempo R

il maestro (2025)il mio nome e' nevenkail mostro (2025)il primo figlioil principe della folliail rapimento di arabellail sentiero azzurroin the hand of danteio sono rosa riccijay kellyjujutsu kaisen: esecuzionela ballata di un piccolo giocatorela camera di consigliola chitarra nella roccia - lucio corsi dal vivo all’abbazia di san galganola divina di francia - sarah bernhardtla famiglia halloweenla grande paura di hitler. processo all'arte degeneratala mano sulla culla (2025)la ragazza di ghiacciola vita va cosi'laghat - un sogno impossibilel'anno nuovo che non arrivaleopardi & col'illusione perfetta - now you see me 3lo schiaffo (2025)l'ombra del corvolupin the iiird: the movie - la stirpe immortale NEW

monsieur aznavourne zha - l'ascesa del guerriero di fuoconguyen kitchennino. 18 giorninoi e la grande ambizione NEW

norimbergaoi vita miaorfeo (2025)paw patrol: missione nataleper tepiero pelu’. rumore dentropredator: badlandspredators (2025)put your soul on your hand and walkqui staremo benissimoradio solaire - radio diffusion ruraleregretting you - tutto quello che non ti ho dettoricardo e la pitturarino gaetano - sempre piu' bluriproberto rossellini - piu' di una vitascarletsemplice clienteshelby oaks - il covo del malesiamo in un film di alberto sordi?sognando rossospringsteen - liberami dal nullathe age of disclosurethe encampments - gli accampamentithe mastermindthe perfect neighbor: la vicina perfettathe running manthe smashing machinethe teacher (2023)the toxic avengerthe ugly stepsistersto a land unknowntoni, mio padre NEW

tony, shelly e la luce magicatroll 2 (2025)tua madreun inverno in coreaun semplice incidente NEW

un topolino sotto l'alberouna famiglia sottosoprauna ragazza brillantevasvita privata (2025)wake up dead man - knives outwicked - parte 2zootropolis 21067673 commenti su 52956 film

Ultimi film inseriti in archivio

13 JOURS, 13 NUITSALLA SCOPERTA DEL NATALEALLUCINAZIONI PERICOLOSEBORDERLINE (2025)BURGACAROSELLO IN LOVECHATEAUCHUPACABRA TERRITORYCHUPACABRA TERRORCONTROL FREAKCRITTERS: ALL YOU CAN EATCRITTERS: BOUNTY HUNTERDEATH CYCLEFREWAKAGET AWAYGOOD BOY (2025)GREMLINS: RECALLGUESS WHOHELL HOUSE LLC ORIGINS: THE CARMICHAEL MANORHOUSE OF THE WOLF MANI WAS A TEENAGE WEREWOLFIT FEEDSKEEPERKRYPTICLA NOSTRA ALBALA REGINA DEI VICHINGHILEPRECHAUN: THE BEGINNINGL'EROE DEL MIO NATALELIVESTREAMNOUVELLE VAGUEOPERATION NAPOLEONOUTBREAKPACIFIC FEARPIGLETPLAYROOMPUBERTA'RUMPELSTILTSKIN (2025)SHIP OF THE DAMNEDSILENT ZONESISU - ROAD TO REVENGESURVIVESWAP (2024)THE DEVIL TO PAYTHE EXECUTRIXTHE PROFESSIONALTUTTE PAZZE PER CHRISUN NATALE DA RISTRUTTURAREVISIONS (2023)YEAR 10 - SOPRAVVIVENZA LETALE

Ultimo film commentato

Ultimo post blog

OSCAR 2018

3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

Speciali

Ultime recensioni inserite

in sala

IL MAESTRO (2025)

Regia: Andrea Di Stefano

Regia: Andrea Di StefanoInterpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech

Genere: commedia

Recensione a cura di The Gaunt

A HOUSE OF DYNAMITE

Regia: Kathryn Bigelow

Regia: Kathryn BigelowInterpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke

Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

archivio

SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA

Regia: Tim Fehlbaum

Regia: Tim FehlbaumInterpreti: John Magaro, Leonie Benesch, Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker, Ferdinand Dörfler, Solomon Mousley, Caroline Ebner, Daniel Betts, Leif Eduard Eisenberg, Sebastian Jehkul, Rony Herman, Jeff Book, Robert Porter Templeton, Stephen Fraser, Leon Dragoi, Doris Meier, Mark Ruppel, Christine Ulrich, Günther Wernhard, Antje Westermann, Harry Waterstone, Andreas Honold, Stefan Mittermaier

Genere: drammatico

Recensione a cura di The Gaunt

NOSFERATU (2024)

Regia: Robert Eggers

Regia: Robert EggersInterpreti: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Adéla Hesová, Milena Konstantinova, Stacy Thunes, Gregory Gudgeon, Robert Russell, Curtis Matthew, Claudiu Trandafir, Georgina Bereghianu, Jordan Haj, Kateřina Bílá, Maria Ion, Tereza Dušková, Liana Navrot, Mihai Verbintschi, Karel Dobrý, Andrei Sergeev, Matěj Beneš, Marek Pospíchal, Jan Filipenský, Alex East, Christian Dunckley Clark

Genere: horror

Recensione a cura di Harpo

Ultima biografia inserita

Casualmente dall'archivio

Novità e Recensioni

Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!

ATTENZIONE POSSIBILI SPOILER

ATTENZIONE POSSIBILI SPOILER